2024年度 校長日記

床や壁の色を決める会議

3月27日(木曜日)建設中の水桜学園の内装、床や壁の色を決める会議に出席してきました。全体的には落ち着いた、かつ、おだやかな配色で、いい意味で従来の学校とは異なる提案となっていました。各室の役割の違いや廊下や壁との連続性により、効果的に色や材質を配している説明を受け、プロの建築家としてのこだわりを感じました。

新校舎の形がだんだん現実的に見えてきました。今から楽しみです。

修了式を行いました

3月24日(月曜日)、令和6(2024)年度修了式を行いました。3年生が14日に卒業したので、生徒数が2/3になっていて、少し寂しく感じますね。

校長あいさつでは、その卒業式の様子と「卒業生のことば」から次のエピソードを紹介しました。

体育祭の前日。3年生のあるクラスが体育祭にかける思いの強さから意見が衝突して、クラスがバラバラになりかけたことがありました。このままの気持ちでは体育祭も参加できない、そんな最悪な状況だったのですが、その時彼らはどうしたか。

それは「徹底した対話」でした。その日は下校時間も過ぎていたと思います。声の大きな人の意見が通るのではなく、また、先生の言うことを鵜呑みのするのではなく、普段はあまり意見を言えない人も本音を伝えあい、互いの意見を尊重することで、全員が納得する納得解を見出すことができたのです。もし、あの時にあの対話がなければ、3年生は体育祭にいなかったかもしれません。

対話を深めることにより、正解ではなく納得解へと導くことの大切さについて。学校は、多様な個性の人たちが集まっている集団の中で、互いの違いを認めながら、よりよいクラスを作っていく、コミュニケーションを学ぶ場でもあります。その方法のひとつが対話であり、この対話は、将来の社会人になった時もとても役立つ、大切なことです。

4月から新しい環境となりますが、対話を積み重ねながら、よいクラス、よい学年、よい第四中学校を創ってほしいと思っています。

卒業おめでとうございます

3月14日(金曜日)保護者の皆様、ご来賓の皆様に見守られながら、第52回卒業証書授与式を挙行することができました。卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。

証書授与の時は、ひとりひとりの顔を見ながら渡しましたが、皆さんの顔つきがすっかり大人になっていましたね。凛として証書を受け取る姿に、心から嬉しく感じていました。

学校長式辞では、谷川俊太郎さんの「生きる」の一節を通じて、これからの正解のない社会を生きるために必要な探究の大切さについて話ました。自分自身の「生きる」テーマについて、これからも探究を続けて、将来の夢へとつなげてほしいと思います。

卒業生代表による言葉と歌は、これまで育ててくれた、あるいはお世話になった家族に対しての感謝の気持ちが強く伝わってきました。声を詰まらせながらも最後までしっかりと「ことば」を伝えきり、代表の務めを果たせましたね。その姿に感動して、こちらも涙腺が緩んでしまいました。

今、3年生がいない学び舎は、がらんとしていて正直さみしいですが、在校生と4月に新たに迎える新入生で、また新しい、そして第四中学校として最後の年度を盛り上げて行きたいと思います。皆さんもそれぞれの道で、自分らしく最初の一歩を踏み出してくださいね。群青の大空から、いつまでもYELLを送ります!

平和への祈りと世界遺産

3月7日(金曜日)2年生が校外学習で、鶉野飛行場と姫路城を訪れました。

鶉野飛行場は戦時中に特攻隊の出撃拠点となった場所で、慰霊碑に献花と黙とうを捧げたあと、ガイドさんの説明を聞きながら、戦争遺跡群をまわりました。ミュージアムをはじめ、地下指揮所跡や巨大防空壕跡など、日常とは異なる風景を通して、平和についてあらためて考える機会となりました。

小雪がちらつく中、近くのフラワーセンターでお弁当を食べて、午後は姫路城に向かいました。姫路城では班に分かれて6つのチェックポイントを回りながら、世界遺産を体感しました。私は初めて姫路城を訪れましたが、真っ白な天守閣や石垣の美しさはもちろん、そこにたどり着くまでの急坂や迷路のような道のりに、城を守る知恵や工夫が感じられ、世界遺産の奥深さを実感しました。今後はガイドさんをお願いしてまわりたいと思いました。

校外学習の目的のひとつに「ルールやマナーを守り集団で行動する態度を養う」があり、ほとんどの生徒はしっかり行動していました。しかし一部の人の身勝手な行動が、みんなに迷惑をかけることがあります。人に言われなくても、自分を律して行動できる人になってほしいと、期待しています。

四中生が考えた献立が給食になりました

3月6日(木曜日)四中生の考えた献立が給食メニューとなりました。

門真市が小学6年生と中学2年生を対象に、門真市給食選手権を開催しています。今年度は934万点の応募の中から、厳正な審査が行われ、四中生の考えた献立が優秀賞に選ばれました。そして、このように実際の献立としてアレンジされ、市内全小中学校の給食として提供されています。

メニューは「栄養満点!ごろりんミルクスープ」さっぱりとしたミルクベースのスープに、大根、人参、小松菜、玉ねぎ、ジャガイモ、鶏肉がたっぷり入っていました。隠し味としてお味噌を入れているそうです。

味噌が効いてるんでしょうね。おいしかったです。体があったまりました。ごちそうさまでした。

紙飛行機職人になろう

3月4日(火曜日)2年生が数学で、ちょっとおもしろい授業を行いました。紙飛行機職人になろう。数学なのに体育館?子どもたちからも不思議な声があがっていました。

これは「データの比較」の単元で、四分位範囲や箱ひげ図を学習するための、そのデータを収集する時間でした。自分たちで折った紙飛行機を複数回飛ばして、その飛行距離のデータを計測し、後日、箱ひげ図にまとめます。そして、どのチームの紙飛行機がよく飛んだのかをデータ分析し、考察します。

早速、ネットで検索しながら、よく飛ぶ紙飛行機を探究し、みんな夢中になって取り組んでいました。個性的な紙飛行機が宙を舞う「子ども主体の学び」のひとつの好事例となりました。とっつきにくい箱ひげ図もこの一連の紙飛行機の活動とつながることで、忘れられない「知識」となるでしょう。

2年生マラソン大会@運動場

女子スタート

男子スタート

2月14日(金曜日)↓の1年生に続いて、午後からは2年生マラソン大会を行いました。2年生は運動場を15周3キロメートルを走りました。

運動場で走ることは狭い反面、走る姿が見渡せるので、子どもたちの声援が絶えず響いていました。先にゴールした生徒は、遅くなっている友だちを応援するため、一緒に伴走したりと、学年みんなで完走しようとする機運を感じました。

あと2か月で最高学年3年生となります。今回マラソン大会で見せてくれた思いやりや団結力のある学年として、四中を引っ張って行って欲しいと思いました。

2年生の保護者の皆様も、ご声援ありがとうございました。

1年生マラソン大会@深北緑地

男子スタート

女子スタート

2月14日(金曜日)1年生マラソン大会を行いました。相変わらず寒い日ではありましたが、この日は陽差しが温かく、絶好のマラソン日和となりました。体育館で決起集会を行った後、深北緑地に移動し、公園内を3周6キロメートルを快走しました。

みんな本当によく頑張っていました。なのでが逆に頑張りの差もよく見えてしまいました。持久走は、よく人生にたとえられます。他人との勝負も時に必要ですが、基本的には自分との闘いです。今回のマラソン大会では、自分との闘いに負けていないか、タイムだけでなく、取り組む姿勢も含めて、振り返ってほしいと思います。期待していますよ。

最後になりましたが、お手伝い&熱いご声援を送ってくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

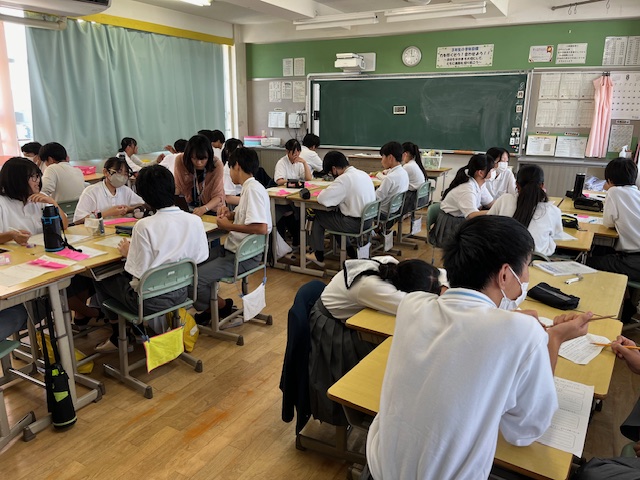

2年生多文化共生学習~実際にその国の人に話を聴いてみよう

2月13日(木曜日)2年生が多文化共生学習を行いました。インド、パキスタン、ベトナム、韓国、それぞれの国のゲストティーチャーをお迎えして、自身の紹介をはじめ、母国の地理や文化、慣習などを紹介していただきました。

子どもたちが興味を持てるよう、たくさんのスライドや、ゲームや音楽を用意いただいたり、たとえば、インドでは、ヒンディー語の数字を目の前で書いていただき、その形の複雑さに驚いたり、パキスタンではウルドゥ語で自分の名前を書いてみたりと、子どもたちが楽しみながら各国の文化を体験できるよう工夫がされていました。

子どもたちの感想から、一部を引用して紹介します。

・国旗の色(形)にひとつひとつ意味があって、その国の特徴や歴史と少し関係があることに気づいた。宗教のルールは日本でも守るのかなど聞きたいことが聞けて良かった。知らないことがたくさんあったり、気になったことを聞けてわくわくした2時間だった。

・自分が住んでいない国に(対して)は偏見がいっぱいだし、実際話を聞かないとわからないことだらけで驚いたしびっくりした。

・外国の人が日本をどう思っているのかなとかあまり考えたことがなかったけれど、今回学習して意外と良いイメージがもたれているようでよかったです。もし海外の方と関わることがあれば、(マイクロアグレッションに気を付けながら)発言に細心の注意を払ってコミュニケーションをとっていきたいです。

・日本では当たり前だと思っていたことも別の国の人からすると全然信じられないことだったりするから、自分の当たり前を人におしつけるのはよくなことだと思いました。

入学説明会にご参加いただきありがとうございました

2月10日(月曜日)令和7(2025)年度に迎える新入生の保護者に対する入学説明会を行いました。大寒波到来により記録的に寒い日ではありましたが、多くの保護者の皆さんにご参加いただきました。ありがとうございました。

会の冒頭、私からは、最近の学校教育について、昔とは変わってきておりますので、5つのキーワードをもとに紹介しました。5つとは、1.子ども主体の学び 2.探究的な学び 3.アウトプットデイ 4.部活動の地域移行 5.門真市立水桜学園 です。

1.2.3.は授業スタイルのことですが、私たち大人がこれまで受けてきた授業とは異なるスタイルの授業が増えています。教師が何を教えたかではなく、子どもが何を学んだかに着目して、そのための授業とはどうあるべきか、全学年全教科で改善に努めています。

4.はクラブ活動です。生徒数の減少に伴い、クラブ運営が難しい時代になってきました。市の方針に沿って、地域の方にコーチに入っていただき、クラブ運営も移行していくことが、部活動の地域移行です。子どもたちの活動の場やチャンスが広がるよう、持続可能なクラブ活動を目指していきます。

5.は令和8(2026)年4月開校予定の水桜学園です。小学1年生から中学3年生までの児童生徒が通う門真市初の義務教育学校となります。開校にむけて様々な準備を進めるプロジェクトがスタートしていますが、子どもたちにとってよりよい学校となるよう、彼らの力も借りながら、尽力していきたいと思います。

1年生国際理解学習~身近な国と仲間について知ろう

1月31日(金曜日)1年生が国際理解学習を行いました。門真市には外国につながりのある児童生徒が約300人在籍しており、本校にも多数の子どもたちが通っています。なぜ、中国から日本へ来ることになったのか、その歴史的な背景を学んだり、中国の文化を体験する1日となりました。

事前学習のあと、中国残留孤児についての映画「遠い約束」を鑑賞しました。午後からは中国コマや蹴り羽根の体験をし、また中国語講座も行いました。中国語講座では、おなじ言葉でも、発音のしかたが変わると異なる意味になることなど、実際に発音しながら楽しく中国語に触れました。麻婆豆腐の「麻」も正しく発音しないと違う意味になるんですね。

私たちはすでに国際化社会の時代を迎えています。子どもたちが社会人となるころは、生活する上でも仕事の上でも、様々な国の価値観と交わることがあたりまえになっていると想像します。言葉もそうですが、歴史や文化を学んで、よりよい多文化共生社会をつくりあげていってほしいと思います。

地震避難訓練

地震発生の放送を聞いて、頭を守ります

走らず静かに運動場へ

実際を想定して、防寒着を着て避難

2月3日(月曜日)6時間目に南海トラフ地震が発生したという想定で、地震避難訓練を行いました。生徒たちはしっかりと取り組んでいて、スムーズに運動場に集合することができました。

私からは、南海トラフ地震の発生確率が80%程度に引き上げられたニュースを紹介し、近いうちに必ず起こるということ。しかも学校にいる時間は1日の1/3しかないので、それ以外の、家にいるときや出かけているときに地震にあう可能性が高いこと。本日の訓練で体験した「頭を守る」ことを、その場その時の状況に合わせて応用できるよう普段からイメージしておくことと、できる対策をするよう話しました。

また、災害発生時の助け合いには「自助、共助、公助」の3つがあることに触れました。災害発生時は公助である救急車はすぐに駆け付けられませんし、避難所もすぐにはできません。まずは自分や家族を自分たちで守り、救う、自助が重要で、30年前の阪神淡路大震災の際に助かった人は、その90%以上が自助で助かったそうです。そして、落ち着いたら、地域の一員として、近所や自治会の人と協力して助け合う、共助に参加する勇気を持ってほしいと思います。

四中生が考えたパンが商品化されました

1月27日(月曜日)2年生の探究活動で、スモモベーカリーさんからいただいた課題を探究していたチームが、その課題解決のために新商品の提案をしていましたが、なんと、スモモベーカリーさんの全面的なご協力のおかげで、それが商品化されました。

第一弾はベーコンエッグがのった陽だまりパン。そして第二弾がフレンチブリュレ。どちらも写真からもおいしそうな香りが伝わってきますね。売れ行きも好調だったと聞いています。考えた生徒にとっては、モチベーションの上がる、貴重な経験をさせていただきました。

今回の商品化を受けて、実際にはどんな人が買ってくれたのか、味はどうか、儲けはいくらか、さらに改良するのはどうしたらいいか、などなど、さらなる課題や疑問が湧いてきたと思います。もう1サイクル探究のサイクルを回して、このデビュー作を育てていって次の展開につなげてほしいと思います。

水桜学園工事現場へ

水桜学園のメイン東西通路「はすのはモール」

校舎棟

体育館

給食棟

北運動場にあった「脇田の森」はビオトープに生まれ変わります。元気な2本の木を残しています。

児童クラブ

1月29日(水曜日)水桜学園新校舎の外壁などの外装をどのような色にするか、色彩計画を決める会議に出席してきました。外観は第一印象を決める大事な要素だけに、どのような提案なのか興味津々で出席してきました。また会議の場所が工事現場内の事務所でしたので、はじめて工事現場にも入らせてもらいました。

提案は、門真市の歴史的建造物でもある「段蔵」をイメージとするもので、地域の原風景としての記憶を継承し、周辺の街並みとの調和を考慮したとのことでした。段蔵といえば、小学3年生が市内めぐりの授業で必ず目にする建造物で、郷土愛を育むためにも、また蔵は「大切なもの=子どもたち」を守る建物でもあり、良い提案だなと感じました。

これまでの「白くて四角い学校」のイメージとは全く異なり、段蔵の屋根や壁、石垣で使われている素材の色が新校舎の要所に使われていました。センスを感じる建物になりそうで、とても楽しみです。正式リリースが追ってあると思いますので、それまで楽しみにお待ちください。

会議後、工事現場内を見学させていただきました。脇田小跡地なので、面影が残っているところもあり、なつかしくまわりました。校舎棟は壁の型枠が組まれていましたが、ここにコンクリートが流し込まれるとあっという間に校舎の形が見えてきそうです。もう少し工事が進捗して安全面が確保されたら、子どもたちの見学会なども実施したいと所長さんとは話しています。工事の手伝いをさせていただく機会も作れたらいいですね。

「よつば」と「カラフル」の交流授業

1月23日(木曜日)水桜小学校カラフル学級の6年生と四中よつば学級の2年生が、交流授業を行いました。(東小からも参加予定でしたが、体調不良でお休みとなりました)

チャレンジしたのは、ボッチャというスポーツ。パラリンピックでも正式競技となっています。ルールはカーリングと似ていて、2チームで交互に赤青のボールを投げ、最終的に白いボールに近いチームが勝ちとなります。ボールが絶妙に転がりづらいのと、投げる方向と力にコツが必要で、どの位置に投げたらいいのかを考える頭脳戦でもあります。

中学生と小学生の混合チームで、楽しく体験しました。体育館に広がるボールを集めたり、小学生をリードする中学生の姿がありました。異学年交流の際にいつも思うのですが、四中生は後輩に優しいですね。とても誇りに思います。

給食飲み残し&食べ残し0キャンペーン

本日のメニューは、黒糖パン、ワンタンスープ、まぐろのバーベキューソース、りんご。

1月21日(火曜日)~27日(月曜日)生活給食委員会による「給食飲み残し&食べ残し0キャンペーン」が行われています。

そもそも、四中生は給食をよく食べてくれますので、優秀なのですが、この機会に毎日提供されている給食について、これは「あたりまえ」なのかを考えるきっかけになればと思います。

給食を提供するためには、様々な人が尽力しています。肉や野菜の生産者さんはもちろんのこと、食材を毎朝、新鮮な状態で配送してくれる人、成長期に必要な栄養バランスとコストを考慮したメニューを考える人、物価高騰の中でも、安くておいしい食材を工夫して調達してくれる人、食中毒など事故には最新の注意を払い、毎日時間通りに調理してくれる人、給食が無償で提供できるよう予算を計画して確保する人…などなど、こうした多くの人たちが関わることで、安心安全な給食が提供されています。

「いただきます」の意味を今一度思い出してもらって、感謝の気持ちを持って給食をいただいてほしいと思います。

ちなみにワンタンスープの白菜は茨城県産、りんごは青森県産。どちらも甘くておいしかったです。

寝屋川市の新しい学校の視察に行きました

白い壁と木材が印象的なシックな外観でした。有名な隈研吾さん設計とのことです。

開放的な吹き抜けが特徴的でした。水桜学園もこのようなイメージになります。

教室の壁は全面扉で開放できます。広い廊下は教室の続きとして使用できます。

椅子?机?遊具?児童生徒が自由な発想で使えそうです。

教室扉はガラスではない素材が使われていました。

中学生にはロッカー部屋が用意されていました。

校舎の中心にあるメディアセンター。壁のない図書室でした。

統合前の旧中学校の校庭の樹木を名標として再利用しています。

1月20日(月曜日)寝屋川市立望が丘小学校・中学校に、本校の先生と水桜小学校の先生、また市教委も参加し、視察に行きました。令和6(2024)年4月に開校したばかりの新しい学校で、令和の日本型教育を進めていくための、教室や施設の随所に工夫がみられ、その活用方法を確かめにいきました。令和8(2026)年開校予定の水桜学園の設計と似ていることもあり、今回の学校見学が実現しました。新国立競技場を作られた建築家の隈研吾さん設計というのも話題の校舎です。

校舎は丘の上にありました。通学路の角を曲がると、まず白い壁が目に飛び込んできました。小学校と中学校がひとつの校舎で同居している施設一体型の小中一貫校です。1000人弱の児童生徒が通う学校なので、大きな建物ですが、木材のアクセントが利いているためか圧迫感はありません。

校舎に入ると、大胆な吹き抜けの効果で、各教室廊下からは校舎全体が見渡せて、また、窓が多く採用されていたので、開放感あふれる空間が広がっていました。教室前の廊下は絵本の読み聞かせや、教科によっては教室と一体化させて使用しているそうです。廊下に用意されている椅子と机は、放課後の宿題や授業中の個別指導など、様々な用途に使われているようです。

訪れた時間は掃除の時間でした。20分間とのことでしたが、広い校舎を子どもたちだけで清掃するのは大変だと感じました。しかし、みんな一生懸命掃除していて、新しい校舎を大切にするのだという気持ちが伝わってきました。

全国でも珍しい、施設一体型の小学校と中学校なので、基本的に学校運営は別々ですが、今後にむけて小中の交流を増やしていきたいとのことでした。ちなみに水桜学園ははじめから小学校と中学校が合体した「義務教育学校」ですから、異学年交流や9年間の系統的な学びはぜひ実現したいテーマです。

1・2年生チャレンジテスト

1月9日(木曜日)1年生、2年生のチャレンジテストを実施しました。1年生は3教科、2年生は5教科でした。アンケートも含めて、緊張の時間が続きましたね。おつかれさまでした。

写真は1年生ですが、これまでの定期テストなどの機会を通じてだいぶ場慣れしてきたことでしょう。問題に集中して取り組む姿に、彼らの成長を感じました。普段の実力が発揮できたでしょうか。時間をフルに使って、見直しも含め最後まであきらめないよう、これからも臨んでほしいと思います。

3学期始業式 新年あけましておめでとうございます

1月8日(水曜日)3学期がスタートしました。2週間ぶりに子どもたちの元気な声が戻ってきました。

始業式は体育館で行いました。校長あいさつでは、大阪・関西万博の話をしました。

そもそも万博とは?2025年の大阪・関西万博がめざしているものは何か?を紹介しました。

2025年の万博がめざすものののひとつに国家戦略でもある「Society5.0の実現」があります。Society5.0とは情報社会の次に続く、新しい社会のことで、具体的にはIot、AI、ロボティクス、ビッグデータ、バイオテクノロジーといった分野の技術革新が期待される社会です。

産業革命は歴史の授業では習ってきましたが、私たちが生きるこの時代にそれを経験できることは、貴重でありながら、また試練でもあります。しかし子どもたちには、そんな社会の変化を楽しみながら、乗りこなしてほしいなと思います。

大阪府と門真市が17歳までの学生の皆さんを万博へ無料招待する事業を行います。四中は4月に万博に行く予定をしています。この機会に世界の技術を体感して、新しい未来への兆しを感じてほしいと思います。

2学期終業式

12月24日(火曜日)2学期の終業式を行いました。インフルエンザの流行を考慮してオンライン終業式となりました。

校長あいさつでは、2学期の行事に触れ、中でも「アプトプットデイ」について振り返りました。

門真市初の行事でしたので、生徒も、先生も不安いっぱいだったと思いますが、保護者、地域の皆さんの多大なご協力もあって、みんなで一緒に創り上げていくことのおもしろさを確認しました。

また、保護者、地域の皆さんからいただいたアンケート等の感想も生徒に紹介しました。一部紹介します。

・中学生の皆さんの姿をしっかり見ていた小学生の姿をみました。きっとこんな中学生になりたいと感じた子は沢山いると思います。四中生の皆さんありがとう。

・小学校1年生から中学校3年生まで、9学年の子どもたちが学年を経るごとに成長していく姿を見ることができて感動しました。アウトプットデイは来年も続けてほしい。

・プレゼンテーションの機会があったのが良かったと思います。これからの人生において幾つもこのような場面はあるので、自分の意見を言葉にしていく良い機会になったと思います

・自分たちで考えたことを、第三者にしっかり伝えようと言う気持ちがしっかり伝わりました。来年に向けての課題としては、生徒はできる限り、自分のアウトプットを聞いてもらう為のウェルカム的な空気作り、保護者は相槌やリアクションについて共に意識するだけで、更に良くなると思いました。

併せて、私から、四中生の皆さん一人一人の可能性を感じたこと。そして四中生はやる時はやる。本気になったらこんなもんじゃなくて、まだまだできると期待を伝えました。

探究活動は授業だけでなく、日常にある活動です。あたりまえをあたりまえで片づけることなく、素朴に疑問に思うことが探究の入り口です。子どもたちの探究活動が豊かなものになりますよう、今後も大いに期待したいと思います。

今年1年間、大変お世話になりました。よいお年をお迎えください。

インフルエンザ流行中

12月18日(水曜日)インフルエンザが流行っていますね。本校でも学級休業のクラスが複数でています。残念ながらり患してしまった生徒は、しっかりと栄養とって養生し、お大事にしてください。

インフルエンザの予防対策として、厚生労働省のHPには次のようにあります。

(1) 流行前のワクチン接種

(2)外出後の手洗い等(手洗い、うがい)

(3) 適度な湿度の保持(加湿器などを使って適切な湿度(50~60%)を保つことも効果的)

(4) 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取

(5) 人混みや繁華街への外出を控える

(6) 室内ではこまめに換気をする

気を付けていてもり患するときはありますが、取れる対策はしっかりとしていきましょう。

また、学級休業中はやむを得ない事情以外は外出を控えてください。感染を広げないための学級休業ですので、ご理解ご協力お願いします。

6年生のクラブ体験

中学校生活について〇×クイズ

野球部

サッカー部

女子ソフトテニス部

男子ソフトテニス部

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部

男子・女子バドミントン部

男子・女子卓球部

美術部

吹奏楽部

多文化研究部

12月6日(金曜日)、水桜小、東小の6年生に対して、先の合唱祭に続いて、四中見学会を行いました。

まずは、生徒会による〇×クイズで、中学校生活の校則などについて紹介がありました。その後、各クラブの部長が登場し、希望のクラブに分かれてのクラブ体験となりました。どのクラブにも6年生が混ざって、実際にラケットを振ったり、ボールを蹴ったり、楽器を吹いてみたりと、ぎこちない小学生にやさしく教える中学生の姿がありました。来年度、どのクラブも多くの新入生が入部してくれたらいいですね。

クラブ活動はクラス、家庭と並んで、第三の居場所となります。中学生になったら、ぜひ、クラブに入部して、先輩後輩という縦のつながりを通して、人間関係を深めてほしいと思います。自分自身の世界観と可能性がさらに広がると思いますよ。

合唱祭、胸が熱くなりました

水桜小、東小の6年生と一緒に「翼をください」を合唱しました。

12月6日(金曜日)3年生が中学校生活最後の合唱祭を行いました。クラスごとに、そして学年全員で、さらには水桜小、東小の6年生と一緒に、全6曲を歌いあげました。歌う曲も自分たちで選び、中学3年生という多感な世代の今の気持ちを歌に乗せて響かせてくれました。

合唱は、自分だけががんばっても合唱にならず、ひとりひとりが、仲間の音を聞きながら、それに自分の声を合わせていきます。合唱を聞くと、そのチームの団結力や包容力やいろいろなことがわかると言われています。合唱祭の当日を迎えるまで、葛藤や様々な思いがあったと思いますが、当日は見事なハーモニーでした。

最後の私のあいさつでは、今回の「みんなで創り上げた合唱」を通じて学んだことは、これからの高校生活、あるいは社会人になってからも、チームで動くときに必ず役に立つので、忘れないよう大切にしてほしいと伝えました。子どもたちの成長が感じられた合唱祭、ほんと、胸が熱くなりました。

ダイナミックでスピード感あふれる、ちゃんへん.さん講演会

12月4日(水曜日)世界で活躍されているジャグリングパフォーマー、ちゃんへん.さんをお招きして講演会を行いました。

とても密度の濃い講演会で、90分間があっという間でした。まずは、様々な道具を使ったジャグリングの技を披露いただきました。音楽のリズムに合わせた、ダイナミックでスピード感あふれる演技には魅せられました。ジャグリング、カッコいいですね。

後半の講演会は、在日コリアン3世として、日本と韓国、朝鮮の文化の違いや歴史観の違いなどをちゃんへん.さんの視点から話してくれました。同じ歴史上の出来事でも国が変われば様々な解釈があることや、自らのおいたちを通じて感じてきた文化の違いなど、おもしろおかしく、しかもわかりやすく講演いただきました。小学生時代に国籍が原因でいじめられた話、その時の母の救いの言葉、どうして世界を目指すようになったのか、など熱量高く語るちゃんへん.さん。夢をあきらめずに夢に向かってほしいというメッセージは、様々な逆境を乗り越えてきたちゃんへん.さんの言葉だからこそ、子どもたちにも届いたと思います。

四中での講演のあと、次の学校へと急いで移動されました。貴重な時間をありがとうございました。

アウトプットデイへのご参加ありがとうございました

地域の皆さん、保護者の皆さん、小学生とあらゆる世代にアウトプットして、皆さんからフィードバックをいただきました。

水桜小学校にて、小学生のアウトプットに聞き入る中学生

小学生にフィードバックを書いています

午後の部の四中コンシェルジュによる「オープニング」

小学生からの質問に答える中学生

寸劇を用いたアウトプットは説得力がありました

動画によるアウトプット。なぜかウケていました。

11月29日(金曜日)アウトプットデイには、保護者・地域の皆さんをはじめ、授業に関わってくださった企業の皆さんや市内外の教員、教育委員会など多くの方にご参加いただきまして、ありがとうございました。

水桜小との合同開催で、しかも初の取組みでしたので、正解がわからない中での開催ではありましたが、そこには子どもたちが活き活きとアウトプットする姿がありました。さらには、地域、保護者、教職員、そして異年齢の子どもたちどうしが自然と交流しながら、フィードバックを通じて活発な対話が生まれていたことは、わくわくとした化学反応が起きているようで、とても有意義な時間と場になったと思いました。

四中生は午前中に水桜小を訪ね、小学生のアウトプットに対して、フィードバックをしました。小学生があまりにもしっかりとアウトプットしていたので、生徒たちもそれに応えるように耳を傾け、真剣に向き合っておりました。午後からの自分たちのアウトプットの良いお手本になったのではと思います。

午後の部のオープニングは、四中コンシェルジュを担ってくれた生徒たちに運営を任せましたが、自分たちで考えた原稿を本番では読むこともなく、自分の言葉で伝えようとする姿には感動しました。はじめての「アウトプットデイ」を自分事として捉え、成功させようという意気込みを感じました。

その後、各教室でのアウトプットは、どのブースも盛り上がっていました。自分たちが探究してきたことを人に伝えること、そしてフィードバックをいただく経験は、きっと、今後の学ぶ意欲にもつながったのではないでしょうか。中にはいただいたフィードバックの内容を次のアウトプットにすぐに活かして修正できた生徒もいたようです。

探究活動における「アウトプットデイ」が、今後の水桜学園の柱のひとつとなっていきますよう、皆さんと一緒に育てていきたいと思います

アウトプットデイに向けて

11月27日(水曜日)2日後のアウトプットデイに向けて、各学年とも最終の追い込みとなりました。発表する内容を模造紙やパソコンでスライドにまとめたり、1年生は当日を想定して、実際にアウトプットしてフィードバックを書く練習をしたりと、生徒も先生もはじめての体験に戸惑いながらも、リハーサルの時間を終えました。果たして、各プロジェクトとも、今日もらったフィードバックの内容を活かした微調整ができますでしょうか。期待していますよ。

29日は、子どもたちのがんばりに対して、ぜひフィードバックをいただいたいと存じます。皆様のご参加をお待ちしています。

ドクさんからのメッセージ「皆さんは世界を平和にするために活躍できる」

ドクさんからサイン色紙と刺繍で描かれた絵をいただきました。私たちからは、がらすけのポロシャツをプレゼントしました。

給食でおなか一杯になったようです。

3年生が「翼をください」を合唱しました。

講演会がスタート。みんなドクさんの話に聞き入っていました。

一緒に「パプリカ」を歌うお誘いをしました。

11月15日(金曜日)は特別な日となりました。あの「ベトちゃんドクちゃん」の弟、グエン・ドクさんの来校が実現しました。来日のためにいろいろと動いて下さった皆様に感謝申し上げます。

まず、3年生との交流しました。一緒に給食を食べ、5時間目は合唱や体育祭で舞ったエイサーを披露したり、ベトナム語講座もしていただきました。そして、6時間目は、全校生徒と水桜小6年生を対象とした講演会を行いました。

講演会では、ベトナム戦争のこと、枯葉剤のこと、そして後遺症など戦争被害は今でも続いていることなど、スライドを見せながら話してくれました。ベトナム語でしたが(通訳を介していました)子どもたちは真剣に耳を傾けていました。最後に「しっかりと勉強をして世界を平和にするために活躍をしてほしい」とメッセージをしてくれました。

以下に、一部ではありますが、子どもたちの感想を紹介します。ドクさんのメッセージをみんなしっかりと受け止めてくれたことがわかります。うれしいですね。

------------------------------------------

戦争をなくして世界を平和にするには一人の思いや行動だけでなく、それを広げていき多くの人が平和への思いを持ち、平和を目指すための行動をしなければならないと思いました。たくさんの辛いことや悲しいことがあったにも関わらず、それを乗り越え幸せに暮らしていると思うと強い人だなと思いました。でもその強さは生まれつきではなく、たくさんの思いや出来事があっての強さだと考えると、とても尊敬しています。

------------------------------------------

ドクさんは足が不自由だから、とか関係なく色々なことに挑戦していて人間としてもかっこいいなと思いました。一緒にパプリカを踊ったとき、とても笑顔で楽しそうに踊っていて、自分も楽しくなりました。枯葉剤がまかれて色々な病気になってその体とかをみたけど、治らない方もいてとても心苦しかったです。自分は15歳でこれから伝えることができるので、自分なりにできることを考えて伝えていきます。

------------------------------------------

体験した人にしかわからない気持ちがわかって、今までにない体験だと思った。ベトナム戦争の話やドクさんについて話を聞けて、すごく自分の経験値になった。枯葉剤の影響で生まれたときから苦労してると思うけど、それでもあれだけ明るくいられるのはすごいと思いました。ドクさんはベトナム語でしゃべっていたので、通訳を通してしか意味がわからなかったけど、声の強調性からして、必死に伝えようとしているのがわかった。ベトナム戦争のせいで、ドクさんや被害を受けてしまった人は、普通の生活は過ごせていなかったと思うけど、今が幸せそうで良かったし、あたり前はあたり前じゃないということに改めて気づかされた。これからも戦争はしてほしくないと思いました。

------------------------------------------

まずはこうして交流会ができて楽しかったです。外国の方とこんな風に交流できることはとても貴重なことなので、いい経験になりました。私は正直、ベトちゃんドクちゃんのことを知らなかったけど、インターネットで調べたり、本を読んだりして戦争や枯葉剤のこわさを知ることができたし、こうしてご本人に直接お会いしてお話を聞けて良かったです。質問を答えてもらったときに「私は周りの人のためじゃなく、自分のために生きている」と言っていて、その通りだと思ったし、自分もそんな風な考え方をしないといけないと思いました。今日、こうしてお話を戦争は想像していたよりも身近にあるものだし、戦争で被害を受けた人々が今も命を懸けて頑張っていることを知ることができました。もっとたくさんの人に平和を大切にしていくことを知ってもらいたいなと思いました。ありがとうございました。

フードドライブにご協力お願いします

生活給食委員会の取組みとして、門真市フードドライブ実行委員会が主宰するフードドライブに今年も参加しました。

日本では年間に400万トンを超える食品が捨てられている(フードロス)といいます。このもったいない状況を少しでも改善できたらと、フードドライブの取組みがあります。ご家庭で不要になった食品や日用品を持ち寄り、それを地域の福祉施設や子ども食堂などに寄付する活動です。

11月13日(月曜日)、生活給食委員の生徒たちが登校時に校門に立ち、みんなが家庭から持ってきてくれた食品などを預かりました。ご協力ありがとうございます。

この取り組みは、今後もありますので、よろしくお願いします。

----------------------------------------------------

正門前(登校時) 11月19日(火曜日)、27日(木曜日)

職員室前 11月中いつでも

食品…賞味期限が12月15日以降で未開封のもの、かつ常温保存できるもの。

日用品…未開封で包装が破れていないもの

----------------------------------------------------

ドクさんが来校されます

11月15日(金曜日)、ベトナム戦争時の枯葉剤が原因で結合双生児として生まれたとされる「ベトちゃんドクちゃん」の弟さん、グエン・ドクさんがベトナムから来日され、そして本校に来られて、生徒との交流や講演をいただくこととなりました。

ドクさんといえば、私が子どもの頃にテレビ等で多くの報道がありましたので、知識として知ってはいましたが、実際にお会いできる日が来るとは…。来日に向けて動いてくださった皆様とこのご縁に感謝です。

この日に向けて、子どもたちはベトナムのこと、戦争のことなど事前学習を行っています。学校司書さんが校長室の横にベトナムの本コーナーを作ってくれました(写真)。貸出はできませんが、ぜひベトナムの文化に触れてみてください。

SUMOMO BAKERYを取材させていただきました

11月8日(金曜日)2年生の探究学習「SUMOMO BAKERYチーム」が、社長からいただいた課題の解決案を考えるために、店舗を取材させていただきました。実は今回が第2弾となります。毎度毎度、店長をはじめ、店舗スタッフの皆さんには、お忙しい時間を割いて、子どもたちの質問に丁寧に対応いただきまして、ほんとにありがとうございます。

教室で学ぶことも大事ですが、実際の店舗や現場で働いている皆さんのリアルな考え方に直接触れられることは、働く意義を探究するうえでは、何よりも勉強になると思います。11月29日(金曜日)のアウトプットデイにむけて、今回の取材内容がどのようにまとめられていくか、とても楽しみです。

水桜小2年生が、四中を取材に来ました

11月5日(火曜日)水桜小学校2年生の探究活動「街探検」の一環で、第四中学校を調べているチームが取材にきました。

校長室で、四中の歴史やクラブ活動について取材をしたあと、撮影のため校内をまわりました。中学1年生の教室をのぞくと、小さなお客様の登場に中学生の方が大興奮。あまりの歓迎ぶりに小学生も驚いたと思います。小学生はしっかりと取材できたでしょうか。

他にも、取材中に先生や生徒が校長室をのぞきにきたり、生徒が校内の案内を率先してくれたりと、小学生にとても親切に、また気さくに接する姿がありました。四中生は小さな後輩にやさしいですね。小中が一緒になった水桜学園では、このようなつながりが日常になるんだなと少し実感しました。

全クラスの公開授業を行いました。

1年1組 体育

1年2組 英語

1年3組 理科

2年1組 社会

2年2組 国語

2年3組 理科

3年1組 数学

3年2組 英語

3年3組 社会

10月30日(水曜日)門真市内の教職員にむけて、全クラスの公開授業を行いました。少し授業の様子を紹介しますと、

1年3組理科の「光による現象」の授業では、演説などのときにつかわれる「テレプロンプター」を題材に、手作りテレプロンプターを使って光の流れを観察しながら、光の進み方や反射について、自ら問題を見いだして、問いを立てることにチャレンジしました。

3年3組社会の「裁判員制度と司法改革制度」の授業では、生徒たちが裁判官や弁護士、証人などそれぞれの役割になって模擬裁判が行われました。そして事実や証拠を確認し、理由とともに判決を決定しました。模擬とはいえ、裁判員制度を体感でき、判決に至るまでの大切な考え方を学ぶ授業となりました。

四中では、9月よりこれまでも公開授業を実施しており、今回が4回目となりました。生徒たちがどれほど主体的に授業に臨めたかは、まだまだ課題のあるところですが、参加者からは「教員が子ども主体の学びの授業にチャレンジしていることがすごく伝わってきた。それに応えるように、生徒たちの表情がイキイキしていた」とうれしい感想をいただきました。

これからも子ども主体の学びを通して、子どもたちの資質・能力を高めていきたいと思います。

お花の植え替え

10月26日(土曜日)PTA2年生の学年委員の皆さんが、PTA活動の一環として、体育館前のプランターのお花の植え替えをしていただきました。秋冬に花を咲かせるかわいらしいビオラやパンジーなどが、学校に彩りを与えてくれていて、ほっこりします。ありがとうございます。

体育祭、応援ありがとうございました

クラブ対抗リレー

台風の目

デンマーク体操

ムカデ競争

四中ソーラン

大縄跳び

エイサー~時をこえ~

エイサー~時をこえ~

クラブ対抗リレー

1年生全員リレー

2年生全員リレー

3年生全員リレー

3年生全員リレー

10月18日(金曜日)無事に体育祭が終わりました。始まる直前に雨に降られましたが、始まってからは、雨も止み、陽も射し、絶好の体育祭日和となりました。

開会式の校長あいさつでは、ひとりひとり、今日は何をがんばるか、それを心に決めて、チャレンジしてほしいと話しました。その決めたときの気持ちは、今後様々な決断をする場面があると思いますが、きっとそこで役立つと思います。

1~3年生混合のチームで臨んだクラス対抗競技では、リードする3年生の姿がとても頼もしく彼らの成長を感じました。それぞれの学年演技では、顔つきが練習の時とまったく違っていて、全身で、また全員で表現したいという思いが、彼らの眼差しからも伝わってきました。ほんとに心が震えて、自然と泣けてきました。全員リレーはクラス全員でバトンをつなぐことに大いに意味がありますね。走りが得意な人とそうでない人といるわけで、クラス全体で勝つにはどうしたらいいか。リレーゾーンの幅を利用して、それぞれの走る距離を調整するなど、チームの戦略が垣間見れたおもしろい戦いとなりました。

とにかく、みんなええ顔していました。皆さんにとっても最高の体育祭になったでしょうか。感動をありがとう。

10月18日(金曜日)の体育祭に向けて

1年生「デンマーク体操」

2年生「四中ソーラン」

3年生「エイサー~時をこえ」

10月16日(水曜日)体育祭に向けての練習時間も残り少なくなってきました。体育祭では、クラス対抗競技、学年演技、全員リレーの3種類がありますが、そのうち学年演技は学年全員でひとつの作品を創り上げる種目なので、チームワークが試されています。

学年によってそれぞれテーマは異なりますが、単に振り付けをするのではなく、その振り付けが表現する意味をしっかりと考えて、全員で大きな世界観を創り上げてほしいと思います。特に3年生は中学校生活、また義務教育最後の体育祭。悔いのないようにがんばってほしいです。

体育祭は10月18日(金曜日)。保護者ならびに地域の皆様の入場は9時からです。

軽井沢風越学園のアウトプットデイに参加してきました。

10月10日(木曜日)門真市と連携している軽井沢風越学園の「アウトプットデイ」に参加してきました。

アウトプットデイとは各学年の子どもたちが、4月より探究してきた学年のテーマや個人のテーマについて学んだことを保護者や地域の皆さんに公開して、意見やアドバイスをもらうという場です。

発表はうまくいったことばかりではなく、これまでの紆余曲折や興味が変化していった経緯や、今後やりたいことやそれらへのアドバイスなど、自分の伝えたい思いを自分の言葉で話していました。

また、アウトプットデイの運営自体も子どもたちで行われており、司会や準備など子どもたちが自主的に動いていました。

本校でも11月29日に水桜小学校と合同で初めてのアウトプットデイを行います。とても「本家」のようにはいかないと思いますが、子どもたちひとりひとりの思いや考えていることを伝えられる場になれば、と思っています。

不審者対応訓練

10月4日(金曜日)中間テスト後、生徒が下校したあと、門真警察署にご協力いただき、不審者が校内に侵入した際の対応訓練を教職員で行いました。

不審者役の警察官が実際に校内に侵入し、その時の先生の動き方、職員室との連携、生徒の安全確保などロールプレイングを通じて確認しました。また、その状況を録画し、全員でポイントを振り返りました。状況がとてもリアルだったので、対応した先生はほんとに怖かったと思います。最後に警察官より講評をいただきました。

不審者は、校内に入れないことが鉄則ですが、万一の際は、本日の訓練で学んだことを活かして生徒と教職員の安全確保に努めたいと思います。

体育祭クラス対抗競技の練習

9月30日(月曜日)体育祭に向けて、クラス対抗種目の練習を行いました。クラス対抗種目は「台風の目」「ムカデ競争」「大縄跳び」の3種目あり、それぞれ1~3年生が混ざった学年横断チームで臨みます。いずれも力や気持ちを合わせないとうまくできない競技だけに、3年生がリーダーシップをとりながら、声をかけてチームをまとめていました。

練習初日の大縄跳びは、大苦戦していましたが、本番では奇跡が起きるでしょうか。

自分が探究したい企業を決めました(水桜カリキュラム2年生)

9月27日(金曜日)2年生が、先日の4業種のお話を聞いて、自分が探究したい企業を決めてから、その探究活動の初日を迎えました。

ゲストティーチャーのお話から時間が経っていましたので、先生のリードで内容を振り返りを行いながら、自分の取り組みたい課題ごとに分かれました。まずはひとりでネット検索を始める子どももいれば、複数名でなにから手をつけるか困って雑談を始めるグループもありました。

それぞれの企業から出された課題は「答えがひとつ」ではありませんので、探究を進めるうち、もっと知りたいことや、新たな疑問が生まれたり、壁にぶつかったりと、考えをまとめていくのは大変だと思います。しかし、その思考の過程がこの授業の本質でもありますので、存分にもがいて楽しんでほしいと思います。

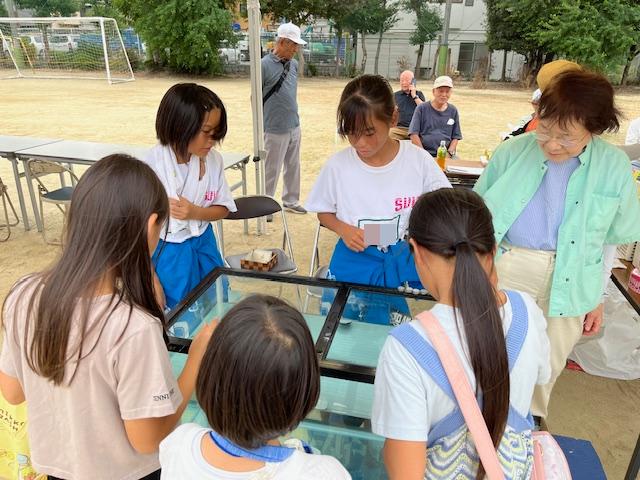

四中1年生が、砂子秋祭りのお手伝いをさせていただきました

9月21日(土曜日)、22日(日曜日)水桜小学校で第14回砂子秋祭りが行われました。小学生、中学生をはじめ多くの方が祭りを楽しみに訪れていました。

今回、四中1年生の希望者が、お客さんではなく、祭りの運営側として、お手伝いをさせていただきました。16時の準備から19時まで短い時間ではありましたが、それぞれのブースを担当しました。次々とお客さんがやってくる人気のお店だったので、対応は大変だったと思いますが、みんな祭りを盛り上げようと気持ちよく接客する様子がすばらしかったです。

今、1年生は総合的な学習の時間に「KADOMA」の探究活動を行っています。門真市を魅力ある都市にするにはどうしたらいいか、今後、テーマごとにわかれて探究活動を進めていきますが、そのひとつに「祭」があります。今回の経験を通じて感じたことや学んだこと、また疑問に思ったことを探究して、地元の祭や新しい祭の企画・運営に中学生のアイディアとパワーを存分に発揮してほしいと思います。

お世話になりました地域の皆様、本当にありがとうございました。

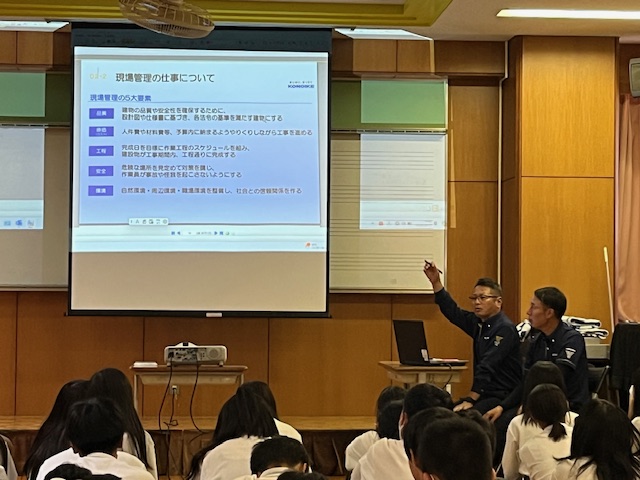

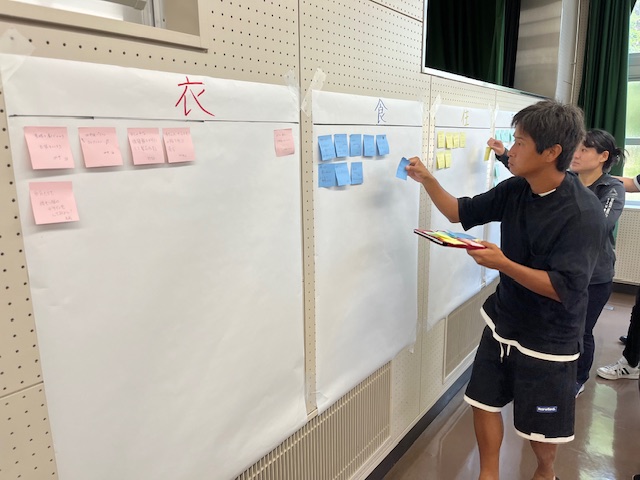

企業等の課題解決を通じて、働く意義を学ぶ(水桜カリキュラム2年生)

「衣」カジュアルきもの「HINATA大日店」さん

「食」SUMOMO BAKERY 大阪門真店さん

「住」株式会社鴻池組さん

「表現」門真市役所魅力発信課さん

9月3日(火曜日)~17日(火曜日)にかけて、2年生が総合的な学習の時間に、衣食住と表現にかかわる企業や市役所の方にゲストティーチャーとしてお越しいただき、お話を聞きました。

2年生はワークキャリアをテーマとして、働く意味や意義について探究を進めています。職場見学や職場体験だけではわかりづらい、企業や市が大切にしていること、目指したいこと、困っていることなどを直接お聞きして、それぞれ中学生と一緒に考えたいことを課題として提示いただきました。

例えば、「衣」は若い人に普段着のように着物を着てもらうためには。「食」は3周年にむけてES(従業員満足度)とCS(顧客満足度)の両方を高めながら売上(利益)につなげるためには。「住」は未来のゼネコンとしてもっと安全に、もっと環境をよくするためには。「表現」は門真市に20~30代の女性に住み続けてもらうためには、などいずれも本気の課題を投げかけていただきました。

この後、子どもたちは自分の探究したい企業を選んで、必要に応じて企業とやりとりしながら、課題解決に取り組んでいきます。

宇治市でのフィールドワーク

バスで到着。宇治市は良い天気でした。

平等院の前で記念撮影。その後班に分かれて出発です。

平等院の出口を探すのに一苦労。なかなか出られません。

趣のあるスタバ。

大吉山に向かって山道入口を探します。

山登り途中で住民の方から餌をもらい鳥にあげました。

ようやく山頂。宇治市内が見渡せました。

宇治川では鵜飼いがありました。

老舗のお茶屋さんで抹茶体験。

自然と背筋が伸びていました。お茶は一の字で点てるのですね。

社長さんに職業インタビューをしました。

源氏物語ミュージアム。

9月13日(金曜日)1年生が宇治市に校外学習に行きました。10円玉で有名な平等院をスタートし、班ごとに分かれ、7か所のチェックポイントをまわりながら、課題に取り組みました。チェックポイントには老舗の茶店もあれば、大吉山の山頂もありました。

茶店での抹茶体験では、社長さん直々に抹茶の点て方を教えていただきながら、自身のこれまでの生き方にも触れ、礼儀や謙虚さ、努力の大切さなど、キャリア教育の時間となりました。子どもたちも自然と背筋が伸びていました。

大吉山登山は高い山ではないものの、ゴールが木々で見えないため、ジグザグの道が延々と続くような気持ちになり、蒸し暑さも相まって、修行のような登山となりました。山頂から市内を一望できる眺めは素晴らしかったです。

ところで、学習の目的のひとつに、フィールドワークを通じて、宇治の自然や歴史、文化への理解を深め、地域の魅力を知る、というのがありました。また、事前学習で大学の先生から教わったフィールドワークの3つのコツ、1.感じたことは何ですか?2.どのような人と話しましたか?3.まだ誰も知らないことは何ですか?を教わっていました。今回の校外学習で、どれほど意識してできたか、その難しさも含めてしっかりと体感できたと思います。

今後も探究活動は続きますので、今回学んだことを生かして、課題に取り組んでもらいたいと思います。

日本語教室の小中交流会

えびせん作り

えびせん

タパタン

ジェンズ・ボナ

皿まわし

中国こま

9月11日(水曜日)四中校区の日本語教室交流会を行いました。四中の生徒たちが水桜小学校を訪れ、JANGOの児童たちと様々な遊びや食べ物を通して交流しました。

内容は、フィリピンのボードゲーム「タパタン」、中国こま、足で羽を蹴り合う「ジェンズ・ボナ」、皿まわし、そしてえびせん作りです。中学生は見本を見せたり、えびせんを油で揚げたりとそれぞれを担当しましたが、お兄さんお姉さんらしく、やさしく教えたり接することができていたと思います。

「タパタン」は日本にある〇×を一列に並べるゲームと似ていましたが、すべての駒を置き終わったあとも一列に並ぶまで盤上を動かしていくところが新しくて、うっかりしていると自分で自分を追い込んでしまうところがあり、普通に小中対決でも小学生が勝つことができるところがおもしろかったです。

短い時間でしたが、しっかりと交流できました。

フィールドワークの手法を学ぶ

9月5日(木曜日)1年生がコミュニティスクールでもお世話になっている同志社女子大学の新谷先生から、フィールドワークの手法について学びました。

探究活動を進めるにあたっては、実際の現場を自分の足で歩くフィールドワークは情報収集の方法としてとても有効です。ただし、目的やねらいをもって街歩きすることが大切で、その視点の持ち方などを教えていただきました。

注意力や観察力が問われるクイズでは、日ごろから教室に貼ってある掲示物が思い出せなかったり、先生の着ている服のメーカーに気づかなかったりと、物事やまわりのことはいかに意識して観察していないと情報として得られないことも体感しました。

この手法を使って、1年生は13日(金曜日)、宇治市へ校外学習へ行ってきます。

オーケストラ鑑賞会

9月5日(木曜日)2年生が関西フィルハーモニー管弦楽団の鑑賞会に招待されました。これは門真市主催で市内中学生のために企画されました。

チャイコフスキーなど王道のクラシックから、パイレーツオブカリビアンの映画音楽など、中学生にも馴染みのある曲が選曲されていました。単に演奏するだけでなく、作曲された背景や曲が使われた劇のストーリーを説明されたので、演奏の理解が深まりました。

また、指揮者の碇山さんからは、指揮とは演奏の目指す方向性を演奏者に示して、曲を作り上げていく役割だと教わりました。

アンコールを含めて約1時間の鑑賞会でしたが、四中生は私語やふざけることもなく、演奏者への敬意やまわりの人への配慮を忘れない、すばらしい鑑賞マナーでした。

3年生チャレンジテスト

9月3日(火曜日)3年生チャレンジテストを行いました。先週の実力テストと連続で、体力的にも精神的にも疲れたと思いますが、よくがんばりました。写真はテストが始まる前に撮影しましたが、みんなの緊張感が伝わってきました。

テストは誰もが緊張します。しかし、テストも数多く経験することで、その緊張感も和らいでいきます(いわゆる場慣れ)。高校入試までこれからもいくつかテストの機会がありますが、いつもの実力が出せる適度な緊張感に調整する練習だと思って、取り組んでみてください。

四中俳句コンクール

3年生が7月に国語の授業で俳句を学習しました。その成果を生かして自分たちでも一句詠んでみました。そしてみんなの投票で各クラス一席~三席が選ばれました。微笑ましい情景が浮かぶ、なかなかの力作ぞろいですのでご紹介します。(3年生フロアにも掲示しています)

(1組)

一席 「梅雨の朝 君と出会えて 僕は晴れ」

「クリスマス 今年も一人 クリぼっち」

二席 「寝れないな セミの声より 君のせい」

「桜咲く みんなちらばる カウントだ」

「またいつか 君を花火に さそいたい」

三席 「体育祭 借り物競争 『好きな人』」

「卒業が 近づくにつれ さみしいな」

(2組)

一席 「試合かつ 君に告白 夏の夜」

二席 「天の川 君との思い出 星の数」

「下校中 恋人つなぎ ほほ紅葉」

三席 「夏近し 春とは言えぬ ぬるい風」

(3組)

一席 「汗にじむ ユニフォームには 努力あり」

二席 「初夏の夜 視界が揺らいだ クラスレク」

三席 「朝起きて 布団にもぐる 冬眠だ」

「君のほお 流れる汗は さくらんぼ」

「大好きと 花火の音と 共に言う」

弁護士によるいじめ予防授業

8月29日(木曜日)1,2年生を対象に弁護士によるいじめ防止授業を行いました。

まずはじめに、弁護士の仕事とは?弁護士になるためには?裁判の種類や仕組みは?などについて教わりました。後半は法律にあるいじめの定義をしっかりと理解するためにロールプレイングを通じて学びました。

ロールプレイングでは、嫌なことを言われたときの反応として、言い返す、泣いてしまう、無視する、の3パターンが紹介され、それぞれがいじめにあたるかどうかと、その理由を考えました。(いずれも、言われた人が嫌な思いをしていたらいじめです)

また、心のキャパシティをコップにみたて、嫌なことを言われるたびに水を入れていくといずれ心のコップから水が溢れてしまう。実際には、友だちの心のコップは見えないから、平気な顔しているけど、実は水がいっぱいになっているかもしれないという想像力を持ってほしいというメッセージには、日ごろの行動を改める再認識ができた、と感想を寄せた人もいました。

自分のその行為は、相手が嫌に感じているかもしれない。自分の思いをぶつけるだけでなく、相手の気持ちに寄り添えるそんな余裕のある人になってほしいと願っています。

友だちと協働しながら(水桜カリキュラム3年生)

8月27日(火曜日)3年生が卒業論文の課題に取り組みました。

これまで一人で考えてきたそれぞれのテーマや論文内容の骨子について、班の友だちどおしで協働しながら、中身を充実させる時間でした。具体的には友だちのテーマや考えていることをまとめたプリントを読んで、気が付いたことを付箋に書いてアドバイスしました。一人では気づかなかったことを発見したり、新たな視点や切り口が加わったり、ひとりよがりの内容に反省したり…と内容がよりよくなったのではないでしょうか。

皆さんの卒業論文に期待しています。

2学期がスタートしました

夏期休暇中の風景。女子テニス部メンバーの靴がそろえてあります。すばらしいです。

8月26日(月曜日)2学期の始業式を行いました。校長のあいさつでは、備えの大切さの話をしました。

夏休み中に宮崎県日向灘沖で発生した地震を契機に、気象庁が南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」情報を発表しました。その後1週間の経過観察の末、この呼びかけは終了しましたが、南海トラフ地震が終わったわけではありませんので、あらためて、門真市が災害時に想定していることと、ひとりひとりの備えの重要性を生徒に話しました。

備えのひとつとして、地震はいつ起こるかわかりませんので、家族と離れているときに地震が起こっても、あとで出会える「約束の場所」を家庭で話し合っておくことを伝えています。万一の際は、四中や水桜小、東小は避難所となります。約束の場所をこれら避難所にしておいてもいいと思います。

あわせて、災害の際は、SNSを中心に間違った情報(デマ)があふれます。正しい情報=門真市発信の情報をもとに行動できるようにしてください。

災害時の対応については、四中ホームページ>緊急時の対応にも掲載しています。そちらもご活用ください。

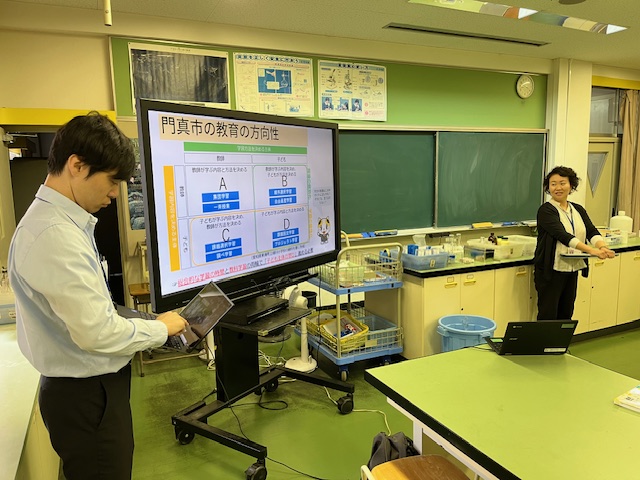

探究的な学習を進めていくために

先生も楽しいプロジェクトにすることが前提で、アイディアだし。

アイディアを付箋で貼っていきました。最終はもっと付箋がいっぱいになりました。

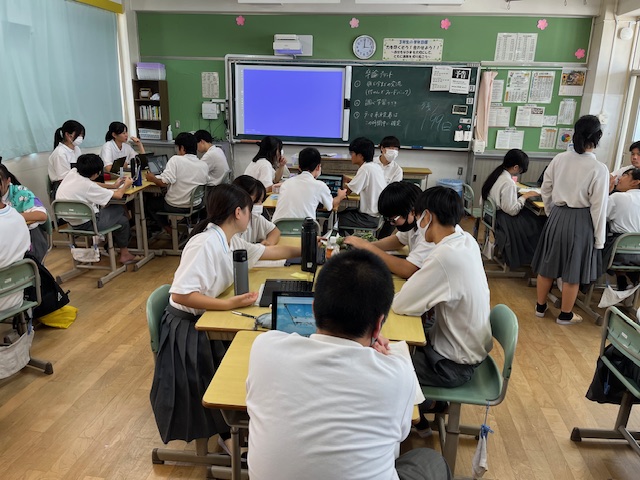

7月29日(月曜日)水桜小学校の先生方と合同で研修を行いました。前半は大阪教育大学の佐久間准教授にお越しいただき「生徒が主体的に学ぶ授業づくり」というテーマで講演をいただきました。探究型授業を進めていく一つの軸として、総合的な学習において、工夫ひとつで子どもたちが夢中になれる(主体的に学ぶ)授業ができる実践例をいくつか紹介いただきました。

後半は、具体的に2学期の総合的な学習の中で進めていくプロジェクトについて、そのアイディア出しを先生方全員で行いました。「劇団四季を超えるミュージカル」「門真市魅力TVで発信」「古着で新たな衣装づくり」など短い時間に多くのアイディアが集まりました。子どもたちの考えも入れながら絞り込み、実際のプロジェクトとしてスタートする予定です。どんなプロジェクトになるか、楽しみです。

第1回コミュニティスクールを開催しました

7月22日(月曜日)第1回のコミュニティスクールを開催しました。2年後の水桜学園を見越して、水桜小学校と共同して中学校区単位で開催しました。小学校中学校の先生方と両校にかかわるPTAや地域の皆さんとの意見交換は、小中連携を進めていくうえでは、あたりまえのことになっていくと感じました。中学校区単位でのコミュニティスクールは門真市でははじめてとなります。

同志社女子大学の新谷先生に会長を引き受けていただき、会の進行していただきました。まず、学校長から学校経営計画及び学校評価の発表し、続いて、児童生徒の様子の共有と、本校も水桜小学校も共に力を入れている授業改善と探究的な学びについて、それぞれ担当の先生から発表いただき、内容について承認いただきました。

そして、テーマの課題や要望について、委員であるPTA会長や地域の皆さんと先生方が小さいグループに分かれて直接話し合う時間がとられました。素朴な質問や本音のところも共有でき、地域の皆さんにとって学校や児童・生徒が身近な存在になって、もっと気軽につながりが持てるようにするにはどうしたらいいか、具体的に議論が進んだチームもありました。

また、委員には、門真なみはや高等学校の校長先生、砂子みなみこども園の園長先生もいらっしゃいますので、保幼小連携の具体についてや、高校ではSNS課題はあるのかなど、今知りたいことの情報交換もでき、保幼小中高連携をさらに進めていくイメージができました。

次回は11月を予定しています。水桜学園のテーマでもある「つながり」をコミュニティスクールを通じて実現していきたいと思います。

高校の先生による出前授業

7月16日(火曜日)星翔高校の先生による出前授業が行われ、3年生が受講しました。講座は興味深い内容で、ドローン操縦体験、電気工事、YouTube、英語の4講座がありました。

ドローンは1台40万円もする高級品を操縦させてもらいました。みんな初めての操縦だと思うのですが、コースをうまく進めていました。電気工事はスイッチやランプを接続して回路を完成させる実習でした。はじめての工具を使っての作業でしたが、みんなランプを点灯できました。YouTubeは、再生回数の多い動画は人間の「先読み力」を逆手に取った工夫が施されているというしくみを教わりました。人間の心理を学ぶ講座でした。英語は単語カードをつかったクイズやアクティビティで、密度濃く英語に触れられる時間でした。言葉は理屈ではなく、聞く・話す量なのだと思いました。

いずれも講師をしてくださった高校の先生方の授業が上手で、いつもと違う授業は子どもたちにとってもよい体験になったようです。

SNSトラブル防止教室

7月12日(金曜日)スマホやSNSのトラブルに詳しいNIT情報技術推進ネットワーク株式会社の嶋田さんをゲストティーチャーにお迎えして1年生が授業を受けました。嶋田さんには小学校も含めてここ数年お世話になっていますので、知っている子どもたちも多かったです。

技術の進歩とともに、年々難解化していくネットやSNSのトラブル。顔写真ひとつで様々な個人情報が特定できてしまう時代なので、ストーカーが勝手に婚姻届けを出して、本人が知らぬ間に結婚させられていたという事例は驚愕でした。

今やスマホは子どもたちにとってあたりまえのツールです。なのでスマホやSNSの危険性をしっかり理解したうえで賢く使いこなしてほしいと思います。

租税教室 1億円を手にしてみて

7月12日(金曜日)税理士さんをお迎えして、3年生を対象に税金についての授業を行っていただきました。税金は多くの種類があり、どこに納めるか、その納め方、そして何に対して課税するか、によって分類でき、公平感、納得感が高まるように設計されていること。そして納めた税金は社会保障や公共事業、教育などに使われること、もし税金がなかったら、日常生活がどんなふうになってしまうか、もしもの世界を映像を通じて、教わりました。

授業の最後に1億円(もちろんダミーです)が入ったアタッシュケースを実際に持たせてもらいました。11~12kgになるようですが、みんな興味津々で持ち上げていました。

「えほんのひろば」が来てくれました

7月10日(水曜日)~12日(金曜日)門真市立図書館が200冊を超える絵本を四中に運び入れてくれて、音楽室が「えほんのひろば」となりました。えほんといってもバリエーション豊かですね。中学生や大人が見ても読みごたえのある本がたくさん並べられました。

はじめに司書さんから、図書の分類法や図書館の活用の仕方を教えていただき、その後自由に自分の読みたい本を手に取りました。床に敷かれたラグに寝転んだり、自由な読書の時間を過ごしました。

今年度より月曜日の朝に四中タイムとして、読書する時間を設けています。その活動もあり、四中図書館を訪れる人数や貸し出し冊数が以前の2倍になりました。もうすぐ夏休み。毎日5分でもいいので、本に触れる時間をつくってもらって、読書を習慣化してほしいです。読書に親しむことで、語彙も増え、想像力が高まり、表現が豊かになっていきます。

追記:200冊を超える本を4階の音楽室まで運ぶことを子どもたちが手伝ってくれました。バドミントン部、卓球部、女子バスケットボール部の皆さん、ありがとう。

「ようこそ先輩」水桜小に勉強を教えに行きました

7月8日(火曜日)生徒会を中心とした四中生の希望者が、水桜小学校に出向き、4,5,6年生の放課後学習のお手伝いをしました。

ぶっつけ本番の問題を教えるとなると、多少不安もあったと思いますが、そこはさすがの中学生。小学生の横について丁寧に教える姿はとても頼もしく思いました。そして、なにより、1年生から3年生まで多くの中学生が積極的に参加してくれたことをうれしく思います。(終わったあと、クラブに戻る生徒もいました)

この取り組みは小中連携の取り組みの一環として行っています。知識の定着は人に教えることでさらに高まるとされていますので、人に教えるという経験は中学生にとってもよい刺激になったと思います。今後の水桜学園のあり方を考えると、このような異学年の子どもたちの交流の機会はこれからもつくっていきたいと思います。

卒業論文に取り組む(水桜カリキュラム3年生)

3年生の水桜カリキュラムのテーマは「ライフキャリア」。その一環として卒業論文に取り組みます。

今日はその論文のテーマを決める日でした。好きなことや、日頃から疑問に思っていること、極めたいことなど、先生が用意した切り口のヒントをもとに、論文のテーマを考えました。卒業論文を書くということは、実はこれまでの自分とじっくりと向き合うということ。それだけにテーマ設定は重要で、それぞれ自分が決めたテーマについて探究を深めて、中学校生活3年間やこれまで生きてきた15年間の集大成として、あるいは、これからの自分の将来に向かって、考えをまとめてほしいと思います。期待しています。

期末テストが始まりました

6月26日(水曜日)~28日(金曜日)1学期の期末テスト期間です。本校は中間テストをしませんでしたので、1年生にとっては初めての定期テストとなりました。(写真はテスト直前の緊張している1年生の様子です) 横を向かない、落としたものは自分で拾わない、机に落書きしないなどなど、カンニングと疑われるような行為をしないよう、担任の先生から事前に説明がありました。小学校のテストとは緊張感がまったく異なる定期テストですが、実力発揮できたでしょうか。

あと2日。今日の反省を生かして、明日以降も悔いのないようにしっかりと準備をして臨んでください。

歩いて街を知る(水桜カリキュラム1年生)

6月14日(金曜日)1年生が総合的な学習の一環として、フィールドワークを行いました。私たちの街、門真市をもっと魅力的な街にするためにはどうしたらいいか。教室で考えた課題や提案について、実際の状況や新たな課題発見のために街を歩きました。

1年生全員が6つの中学校区に分かれ、遠い校区には自転車で移動しました。自分たちが暮らしているいつもの街ですが、このような視点であらためて歩いてみて、どのように感じたでしょうか。新しい建物、古い建物、地区によってどのような違いがあったでしょうか。公園に掲げてある看板の注意書きなどはじめて読んだかもしれません。

フィールドワークを終えて、各校区ごとにわかったことをクラスで共有しました。この後は2学期に向けて、さらに探究を深めてテーマをしぼり、自分たちの提案につなげていきます。

今回のフィールドワークは、同志社女子大学の新谷准教授をはじめ、大学生や教育実習生、教育委員会、市民プラザ、小学校など多くの皆さんのご協力のおかげで実施することができました。心より感謝申し上げます。

修学旅行最終日

他の修学旅行生も少なく、わりと空いていました。

定番の場所でハイチーズ。

敷地が広いので生徒と出会うのが大変でした。

3階建てのメリーゴーランド。3階に生徒が乗っていますが見えませんね。

横でプロカメラマンにも撮ってもらっています。

みんなの協力で、なんとか新幹線に間に合いました。

3日目。最終日となりました。ホテルをチェックアウト後、ハウステンボスへ向かいました。現地ではそれぞれが好きなところで、好きなことをして過ごしました。

ここまで順調にスケジュールを進めてきましたが、福岡へ向かう帰りの高速道路で、まさかの事故渋滞。バスがピタリと止まってしまい、このままでは新幹線に乗り遅れる!添乗員さん、運転手さんと相談しながら、迂回路を探し、博多駅に到着したのは、出発15分前でした。

事情を子どもたちにも説明していましたので、トイレ休憩がなくなったことの理解、博多駅に着いてからの移動など、全員が協力してくれて、10分くらいで駅ホームまで到着することができ、無事に新幹線に乗車できました。

この3日間、私も子どもたちと同行しまして、ここぞというときに気持ちを合わせて力を発揮できる学年集団だな、と感動しました。その力を学年のためだけでなく、四中をいい学校にするためにも活かしてほしいと、解散時の挨拶で話しました。

また、子どもたちもそれぞれに学びや発見があったと思います。それを糧に、毎日や今後の学校生活を充実したものにしてほしいと思います。

修学旅行2日目

ペーロン体験。快晴で日差しが強かったです。

クラス対抗戦。4分間ほど漕ぎまくります。

市内巡り。チェックポイントのひとつ「孔子廊」

最終チェックポイント「オランダ物産館」

夜の全員でのレクリエーション

腕相撲大会。学年一番の強者が決定しました。

2日目は、長与港へ移動し、ペーロン体験を行いました。午前中でしたが、写真のように快晴で日差しが強かったです。船は幅が細いので、乗船する際、左右に揺れるたび、歓声(悲鳴?)があがっていました。漕ぎ出してすぐにクラス対抗3回戦を行いました。みんなの息が合って楷の動きがそろっている船ほどスピードが上がりました。3回戦のトータルタイムで1組が優勝。優勝記念にペーロン楷を贈呈いただきました。

午後からは班に分かれて、長崎市を散策しました。グラバー園、オランダ坂など6つのチェックポイントを通過しながら、市内を回りました。慣れない街で慣れない紙の地図を使っての班行動。互いに体調を気遣いながらゴールを目指しました。全班、時間通りにゴールできました。

修学旅行1日目

新幹線で博多まで。早速ゲームやお菓子タイムとなりました。

太宰府天満宮は本殿が改修工事中でしたが、仮殿は有名建築士が設計したとのことでモダンな感じでした。

天満宮裏のレストランでランチ。

学業のお守りを手に入れました。

平和公園では、千羽鶴を奉納し、四中平和宣言を行いました。

原爆資料館では時間ギリギリまで見学する姿がありました。

6月13日(木曜日)~15日(土曜日)3年生が修学旅行で、福岡~長崎を訪ねました。

1日目は、新幹線で福岡まで移動し、太宰府天満宮でお参りをしたあと、バスで長崎に向かいました。太宰府天満宮では、昼食と合わせて短い時間でしたが、御守を求めたり、おみくじをひいたりしました。

長崎では、平和公園を訪れ、みんなで折った鶴を奉納し、四中平和宣言を行いました。その後ガイドさんに連れられ公園内を散策、原爆資料館を見学しました。

とても良い天気で、暑いのと長距離移動で、子どもたちも疲れたと思いますが、夜のクラスごとに分かれてのレクレーションは大いに盛り上がっていました。

被爆体験のお話を聞いて

6月7日(金曜日)3年生が長崎への修学旅行を前に、広島で原爆の被爆体験をされた牧原さんのお話を聞かせていただきました。

牧原さんは当時4歳。あの日のあの時間、ピカッと光った次の瞬間には、家の下敷きになっていたそうです。どうにか外にでたもののあたりは真っ暗で、まわりからはうめき声や叫び声が聞こえていて、やけどで皮膚が垂れ下がった姿は、とても人間の姿とは思えなかった…子どものころの生々しくも鮮明な記憶を伝えてくださいました。

子どもたちの感想から。

・資料館で知っていたつもりだったが、実際に原爆を受けた人のお話を聞くと知ったつもりの自分が少し恥ずかしくなった。

・牧原さんの被爆体験は、本やマンガより何倍もリアリティがあった。原爆は戦争が終わった後も大きな爪痕を残していったのだと思った。

などなど、他にもたくさん。

戦争がなければ原爆はなかった。戦争は絶対にしないで。牧原さんのメッセージは子どもたちにしっかりと届いたと思います。

先輩からのリアルなアドバイス

6月6日(木曜日)教育実習生が3年生に対して「これからについて」という授業を行いました。中学生時代はどんな生徒だったか?高校受験とは?高校生活は楽しいの?などなど、リアルな体験から自身が学んだことの話をしてもらいました。

進路を決める際は、将来のなりたい姿(仕事)から逆算して進学する大学、高校を決めたこと。夢が見つからない人には「好きなもの」から考えを広げていくこと。その際のポイントは「動詞」で考えることを教えてもらいました。

例えば、サッカーが好きなら、サッカーを「観戦する」のが好きなのか、「プレイする」のが好きなのか、「戦略を考える」のが好きなのか、によって、職業を選択する幅が広がるということです。

高校受験についても、「入試は落とすためのテスト」であること。「入試日にいつもと違うことをするな」など受験経験者ならではのアドバイスがありました。

四中の卒業生でもあり、みんなと年齢も近いので、先輩のリアルなアドバイスは、とても有益な時間になったようです。

将来、なくなる職業、なくならない職業(水桜カリキュラム2年生)

6月4日(火曜日)2年生の総合的な学習「ワークキャリア」の授業がありました。技術革新が進む中、これまで人が行っていた仕事でも、AIや機械に代わってきている仕事のあることが話題となりました。海外ではすでにAIによる自動運転の無人タクシーが営業を始めているというニュースをきっかけに、身近にあるAI化や機械化が進んだ事例を思い出してもらい、将来的になくなる職業と、なくならない職業にはどんなものがあるか、話し合いました。

同じ職業でも、なくなる、なくならない、意見がわかれる場面もあり、その職業にはどんな役割や使命があるのか、人が働く意義とはなにか、本質的な問いに近づけた班もありました。

今後は、実際に働いている方へのインタビューなどを通じて、さらに理解を深めていきます。

「軽井沢風越学園」校長先生を講師に迎えて

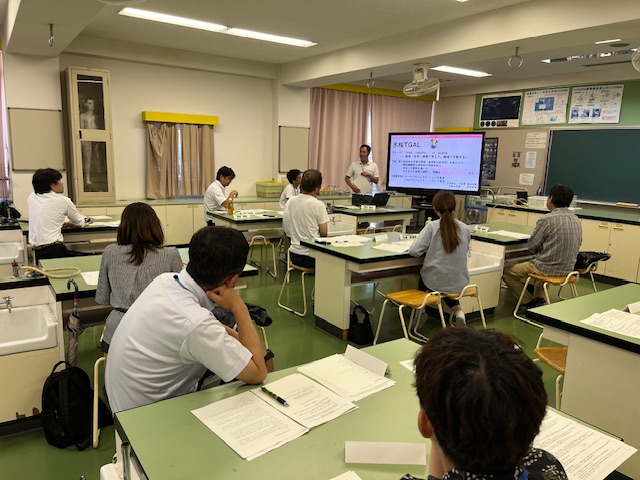

5月29日(水曜日)軽井沢風越学園から校長先生をお迎えして、探究的な学びについての研修を行いました。四中と水桜小学校の先生全員と、教育委員会、門真市他校からも校長先生や探究コーディネーターの先生を中心に、160名を超える先生が集合しました。

軽井沢風越学園は、2020年開校の私立学校で、「子どもこそがつくり手である」として学習者を真ん中に置き、園児から中学生まで12年間を通した探究の学びの実践を重ねてこられた学校です。今後、私たちが目指す「探究的な学び」の先駆者としての失敗も成功も含めて、貴重なお話を聞く機会でした。

主に、探究的な学びの前提となる学習コミュニティづくりについて、ワークを交えながら、気づきの多い時間となりました。これからも門真市をはじめ、四中校区の授業づくりにはかかわって下さる予定となっています。今後の授業づくりがおもしろくなりそうです。

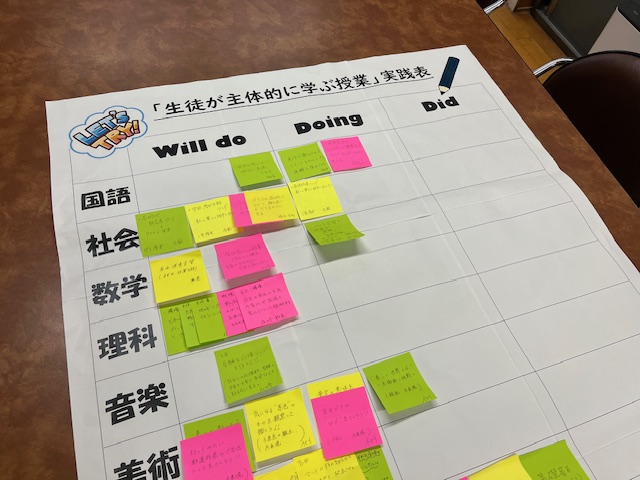

授業デザインについて考える

5月22日(水曜日)教職員研修2回目を行いました。今回のテーマは「授業デザインを考える」です。子ども主体の授業デザインとはどのように考えたらいいか。これまでの教師がどのように教えるかという視点から、生徒がどのように学ぶかという視点に主眼を置き、授業デザインすることの大切さを学びました。

そして、現在の自分の授業において、子ども主体となっている時間(分)を認識して、グループごとに課題やアイディアを共有しました。最後に、今年度「生徒が主体的に学び授業」をどの単元でどのように行うか、ひとりひとりが具体的に付箋に書いて宣言しました。ボードは職員室に掲示していますので、教職員みんなでこの取り組みを盛り上げていきたいと思います。そして子どもたちの学習意欲の変化にも注目していきたいです。

学んだことをクラスに教える授業

5月24日(金曜日)3年生国語で「子ども主体の学び」の授業がありました。名詞や動詞、形容詞、助詞などこれまで習ってきた文法を班ごとに担当を決め、自分たちでポイントをスライドにまとめ、確認問題も作成し、クラス全体で理解が深まるよう発表(授業)しました。

理解をしてもらうためには、どのようなスライドにして、どのように伝えるか、各班の工夫が感じられ、間違った内容には、クラスメイトからツッコミが入るなど、楽しい授業の時間となっていました。教えるのは難しい、という感想を言っていた生徒もいました。

知識は人に教えることで、忘れる確率が低くなります。今後もこのような機会を様々な科目で増やしていきたいと思います。

追記:写真右は生徒が作成したオリジナル問題。思わずやってみたくなりますよね。

働く意味を探究する学習(水桜カリキュラム2年生)

水桜学園の開校に向けて、その学校の特色づくりのひとつとして探究的な学習「水桜カリキュラム」を推進していきます。

2年生のテーマは「ワークキャリア」。働いている人やその仕事について深く触れ、探究することで、将来の「自分の生き方を見つける」ことにつなげていきたいと考えています。

5月21日(火曜日)、宿題として家族や身近な人にインタビューしてきたことを共有し、共通の価値観や考え方をクラゲチャートを使って整理するというグループワークを行いました。例えば、仕事のやりがいはなにか、何のために働いているか、という質問に対しては、現実的な生々しい回答も見られましたが、逆にそれが良くて、その言葉通りをとらえるのではなく、なぜそうなのか、その背景にあることを探究して理解を深めてほしいと思いました。

今後は、実際の企業などを訪問、あるいはゲストティーチャーとしてお招きして、実際に仕事をされている方の話を聞く機会を設けます。自分たちの仮説を検証するとともに、自分の将来について考えるきっかけにしてほしいと思います。

四中タイム、始まりました

継続的な読書活動や視写活動を通して、豊かな心を育み、資質・能力の向上を目指す、ことを目的に、毎週月曜日の朝に「四中タイム」を実施します。

5月20日(月曜日)本日は読書の日。自分が選んだ本を8時40分から9時までの20分間、黙々と読書します。ネットに上がった動画や映画も早送りで観る時代だからこそ、情報に流されるのではなく、文章としっかりと向き合って、集中して著者の世界観を想像しながら読むことで、語彙力も高まり、文章を読み解く力もついていきます。ちなみに全クラス見てまわりましたが、どのクラスも静かでとてもいい時間でした。

これを機会に、四中タイムでなくても、読書をすることに楽しみを見出して習慣づけしてほしいと思います。また、図書館司書の先生とも相談して、教職員のおすすめの本も子どもたちに紹介していきたいと思います。

参観、懇談、PTA総会、ありがとうございました

1年1組

1年2組

1年3組

2年1組

2年2組

2年3組

3年1組

3年2組

3年3組

5月17日(金曜日)は、参観、懇談、そしてPTA総会に多くの保護者の皆様にお越しいただきました。ありがとうございました。子どもたちの様子はいかがでしたでしょうか。

参観されてお気づきになられたと思いますが、授業スタイルも従来の一斉授業スタイルだけでなく、パソコンを活用した友だちどうしの意見交流や子ども主体で調べまとめる学習、電子黒板(プロジェクター)を活用した授業、さらには、みんなの前で発表や、理科実験など、さまざまな授業があったと思います。

これからの社会に求められている力は、知識の豊富さだけではなく、それをいかに応用し活用し、自ら問いを立て解決できるか、ということです。これからも授業改善の努力を続けて、授業のバリエーションを増やしていき、子どもたちの学ぶ意欲の向上や学力定着に着目しながら、「自立」好奇心を持ち、自ら、考え、判断し、行動できる子どもたちの育成に努力していきたいと思います。

火災避難訓練を行いました

5月13日(月曜日)火災避難訓練を行いました。実際に近い状況にするため、「本館2階の非常ベルが鳴り、どこが火災現場かわからない」ところからはじまりました。その後、火災現場は調理室であること、避難場所は体育館であることが、放送で流れ、その指示を聞いて「適切な経路を通って」体育館に避難しました。

最後に消防署員の方から講評をいただきました。避難時に怖いのはデマによって集団パニックになること。正しい情報を得て、適切に行動することの大切さと消火器の使い方を教わりました。

私からは、今回の訓練でいうと「正しい情報」とは何か=校内放送と先生の指示であることと、その情報をしっかりと聞き取れるよう、しゃべらず静かに避難することの大切さ確認をしました。また、万一の時は全員を必ず避難させることを約束し、そのためにはみんなの協力が必要なことを伝えました。

水桜校区市民体育祭

5月12日(日曜日)水桜小学校の校庭にて、第1回水桜校区市民体育祭が開催されました。天気予報はパラパラ雨でしたが、皆さんの気持ちが通じたか、なんとかお天気も大丈夫でした。

小さな子どもから、高齢の方まで、幅広い年齢の方が参加できる競技が用意され、多くの皆さんがそれぞれに楽しんで参加されていました。四中生もたくさん参加させてもらって、大人や子どもの頑張りに自然と声援や拍手が湧き、世代を超えた交流や「つながり」が生まれることをうれしく思いました。

私も玉入れ、ラムネ飲み競争、綱引きに参加して、しっかりと景品をゲットさせていただきました。

体育祭を企画運営いただいた、四中校区地域会議の皆様、四中ならびに水桜小のPTAの皆様、ありがとうございました。おつかれさまでした。

門真市の魅力を探究する学習(水桜カリキュラム 1年生)

水桜学園の開校に向けて、その学校の特色づくりのひとつとして探究的な学習「水桜カリキュラム」を推進していきます。

1年生のテーマは「kadoma」。私たちの街である門真市の現状を知って、課題はなにか、もっと魅力ある街にするためにはどうしたらいいかなど、年間を通じて探究し、秋には子どもたちが考えた解決方法や提案を発信する機会をつくります。

5月11日(金曜日)、その学習の初日を迎えました。導入説明の中で、今回門真市が「消滅可能性都市」になってしまったニュース映像を見てもらいました。このことを授業で初めて知った子どもも多く、ショックを受けたような表情で、「かなしい」「くやしい」「消滅はしない」などそれぞれ複雑な思いで感想を語っていました。

どうしたら、消滅せずに魅力的な街になるか。今後の授業に続いていくわけですが、中学生の柔軟な発想と底力を見せてほしいと思います。

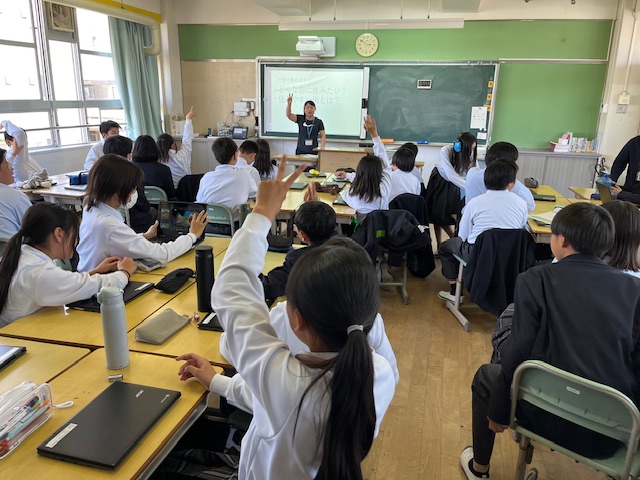

子ども主体の学びを実現するために

本校の学校目標のひとつに「自立」:好奇心を持ち、自ら、考え、判断し、行動する、があります。正解のない時代を生きる子どもたちに対して、このような資質・能力をつけてもらうため、どのような授業を行ったらいいのか、授業改善に向けての教職員研修を行いました。

5月8日(水曜日)にその1回目を行いました。子ども主体の学びについて、市教育委員会の教育センターから講師を招き、ディスカッションを行いました。このような研修の場を今後も継続的に持ち、子どもの「顔が上がる」「瞳が輝く」授業づくりにチャレンジしていきます。

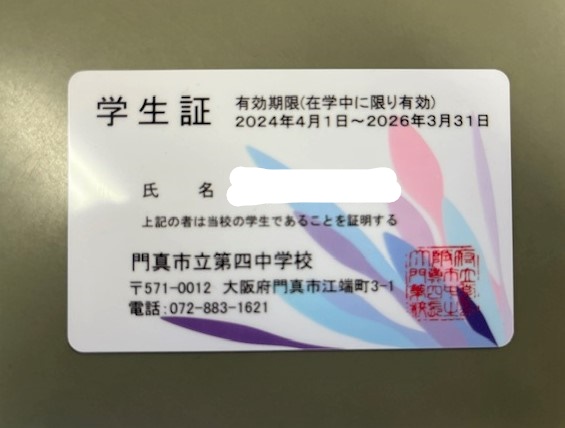

学生証とフラップテープ

今年度より生徒手帳を改め、学生証となります。

1年生には新制服に合わせたフラップテープが納品となりました。

新しい学生証を皆さんにお配りしています。今年度から生徒手帳を改め、カードタイプになったことで、携帯しやすくなったと思います。

また、1年生には新制服に合わせたフラップテープが納品となりなした。襟元に着けます。

どちらも、四中生であることを証明するものです。四中生であることに誇りをもって、大切に使用してください。

給食の検食と青いラップ

校長の仕事のひとつに給食の検食があります。異物混入や異味、異臭はないか、加熱処理などは適当であるかなど、子どもたちが食べる30分前に検食をします。門真市は自校調理を実施していますので、校内にある給食調理場から毎日出来たてを校長室に給食を運んでくださるのですが、ほんとにおいしいです。

そして検食の給食は、写真のような青いラップに包んで持ってきてくれます。青いラップは、異物混入を防ぐヒヤリハットをなくす手順のひとつであり、決められたルール通りにしっかりと調理していいただいていることが伝わり、安心します。

ところで、明日のメニューはカレーなんですが、始業式で私がカレーが大好きなことを公言したところ、子どもたちはよく覚えていてくれて、ありがたいことに、次々と明日はカレーだと教えてくれます。

水桜小学校の参観日

4月22日(月曜日)水桜小学校が参観日でしたので、新学期を迎えた小学生の様子を参観してきました。多くの保護者の皆さんが訪れてましたので、緊張する子どももいたと思いますが、みんなしっかりと授業に向き合っていました。

授業の中で使うパソコンも、もう普通になっていますね。漢字の熟語調べも、辞書を使う子、パソコンを使う子、それぞれが使いやすいツールを選んで、学習に臨んでいました。

それにしても、大きなこいのぼりに迎えられるとテンション上がりますね。(PTAの活動の一環として行われています。いつもありがとうございます。)

四中の参観日は5月17日(金曜日)です。

3年生が全国学力・学習状況調査に挑みました

4月18日(木曜日)3年生が全国学力・学習状況調査に挑みました。今回は、国語、数学の2教科で、この調査は学校における生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる目的で行われています。

出題される問題の傾向ですが、昔、私たち大人の世代が受けてきた知識を丸暗記すればなんとかなる、というような設問は少なくなっており、知識・技能を実生活の様々な場面に活用する力や、課題解決のための構想を立て実践し、評価・改善する力が問われる設問が増えています。

日常の対話的な授業や、国語や数学の知識を普段の生活の中でいかに活用しているかが問われています。出題される問題は文章量も多いです。あきらめずにしっかりと書かれていることを理解して、落ち着いて解答してほしいと思います。

お世話になった先生方の離任式

7名の先生にお越しいただきました。

上甲校長先生に花束とメッセージ

お世話になった先生にお礼

4月10日(水曜日)これまでお世話になった先生方の離任式をおこない、2,3年生が集合しました。3月末で退職や異動された先生は上甲校長先生をはじめ10名でした。お忙しい中、7名の先生方が子どもたちに別れの挨拶にきてくれました。

それぞれの先生からの新しい学校での話や、四中生に対する愛情あふれるメッセージをいただき、子どもたちはしっかりと受け止めていたと思います。子どもたちからも、お一人お一人に花束と思いのこもったメッセージを贈りました。式が終了しても、控室である校長室の前には次々と子どもたちが別れを惜しみに訪れていました。

1年生にむけたクラブ紹介

1クラブ5分ずつ紹介します。

吹奏楽

女子バスケットボール

男子バスケットボール

女子ソフトテニス

男子ソフトテニス

男子卓球・女子卓球

美術

女子バドミントン

男子バドミントン

野球

サッカー

多文化研究

研究成果をパワーポイントで紹介しました。

4月9日(火曜日)1年生にむけたクラブ紹介を行いました。1クラブ5分という短い時間でしたが、各クラブとも日頃の練習の成果や様子を等身大で伝えていました。1年生は仮入部で体験したあと、正式に入部します。

また、本校は本市の部活動地域移行のモデル校となっております。外部の専門家や地域の指導者にクラブ指導・運営をお任せし、地域全体で子どもたちの成長を見守ってまいります。まずは、移行体制が整ったクラブの休日の部活動から実施してまいります。

クラス発表がありました

プリントをみて歓声があちこちであがりました。

学級開きは少し緊張ぎみでした。

4月8日(月曜日)始業式を前に、クラス分けが発表されました。名前の書かれたプリントを見て一喜一憂。歓声があちこちで上がっていました。いろいろな思いはあるとは思いますが、同じクラスになったのも何かのご縁。クラスメイトとはうまく付き合っていってほしいですし、なによりクラスの枠を超えた学年の団結力を見せてほしいと思います。

ご入学おめでとうございます。

新入生が中庭に続々と集合しました。

制服が初々しいです

誓いの言葉、堂々と発表できました

初めてのクラスでいよいよ中学校生活スタート

4月5日(金曜日)、満開の桜の下、第53回入学式を行いました。今年度は102名の新入生を迎えることができました。

制服ですが、実は2年後の水桜学園の開校に先駆けて、今年度の新入生から水桜学園仕様のデザインに代わりました。紺に桜色のステッチが入ったブレザーとチェック柄のボトムズがとてもさわやかで、大きめのサイズが初々しかったです。チェック柄も2種類あり、ズボンかスカートかも自分で選べるので、それぞれの個性が発揮されていてみんな似合っていました。

学校長式辞では、第四中学校の新しい学校目標でもある「自立」「共生」「チャレンジ」を紹介し、なかでも「チャレンジ」の大切さを伝えました。中学校は良き大人になるための練習の場です。何回失敗してもいいので、試行錯誤を繰り返し、探究を続けながら、たくましく生きていってほしいと思っています。みんなで一緒に「チャレンジ」を楽しんでいきましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

門真市立第四中学校

〒571-0012 大阪府門真市江端町3-1

電話:072-883-1621

更新日:2025年03月28日