2025年度 校長日記

水桜学園 施設説明会

1階 メディアコモンズ ここに図書が配架されます

生徒の「サインプロジェクト」がカタチになりました

トイレのピクト

メディアコモンズの小部屋。読書でもおしゃべりでも。

温かみのある教室札

メディアコモンズ(廊下)にある教員ステーション

校名版もカッコいいです

2月24日(火曜日)水桜学園の引渡しを前に、セキュリティや火災報知器、電気系統など設備について、使用者向けの説明会がありました。市教委の担当や管理業者、学校からは教頭先生をはじめ数名が参加し、施設管理にも大勢の人が関わることがよくわかりました。

内装は完成していて、教室などの多くの壁がガラス仕様になっているのが印象的でした。異学年の子どもたちの活動の様子が、お互いに自然に目に入るような設計が具体的に形になっています。また、これまでにない設備として教員ステーションや小部屋などがありました。ここは、子どもたちの居場所のひとつとして使え、子どもどうし、あるいは先生と、活発なコミュニケーションが行われている姿を想像しました。

学校全体がひとつの大きな学びの場として機能する、そんな新しい時代の学校です。建物に負けないよう、大人も子どももしっかりと使いこなして行きたいと思います。

4月、子どもたちの反応が楽しみです。

2年生マラソン大会 声援と伴走と

2月17日(火曜日)2年生マラソン大会を行いました。日頃の練習の成果を発揮するときが来ました。今回は運動場トラックを20周(4km)して、そのタイムを記録します。

前半後半に分かれ、バディがラップタイムを記録しながら、何周走ったかを記録していきました。周回する度に大きな声援をかけ、中には一緒に伴走して励まし続けたりと、がんばっている選手はもちろん、応援している私たちにもその気持ちが届いて、とても気持ちの良い、清々しい2年生のチームワークの良さが際立っていました。

彼らはもうすぐ水桜学園の9年生となります。義務教育学校の最高学年として、このチームワークの良さを継続して発揮して、よりよい学年集団として成長してくれたらと思います。期待していますよ。

熱量高く、第4回アウトプットデイ

スペシャルアウトプットのラストステージ。体育館全体を使って堂々と歌い切りました

アウトプットデイを運営する四中コンシェルジュの生徒たち

初心者からはじめたピアノの独奏。ピアノに向かう真摯な気持ちが伝わってきます

2年生は「平和×○○」それぞれが自分にとっての平和を探究しました

分解シリーズ第2弾。今回はNintendo Switch2を分解して秘密を探究しました

けん玉講座。持ち方、皿への載せ方など、私もはじめてちゃんと教わりました。

保護者や地域の皆さん、そして小学生もフィードバックにきてくれました

「お・は・な・し」のテーマのとおり、あちこちで対話が盛り上がっています

スペシャルアウトプットはみんなで盛り上げようと一体感がありました

2月13日(金曜日)第4回アウトプットデイを行いました。来校いただいた保護者の皆さま、地域の皆さま、ありがとうございました。今回は1,2年生がアウトプットを行いました。

1年生は、前回に続いて「わなプロ」(I wanna do project.)をテーマに、これまで1年間を通して探究してきたことを活かしながら、自分の得意や興味のあることで誰かを喜ばせたいという思いの探究を進めてきました。

従来のポスターセッションの発表に加えて、映画制作、合奏、けん玉、手品など、表現のバリエーションが広がり、かつ本格的なアウトプットが増えてきた印象を受けました。

2年生は、来年度の修学旅行にむけて平和について考えました。が、戦争がないことだけが平和なのか?自分たちなりの平和について「平和×○○」というテーマで探究しました。

平和×笑顔、平和×野球、平和×たまご、などなど、それがどのように平和につながるのかがおもしろく、「それはどういうこと?」と思わずツッコミを入れたくなるようなユニークな視点ばかりで、あちこちで対話の輪が広がる時間となりました。

応援したくなる、参加したくなる、そんな熱量を持ったアウトプットが増えた今回、対話を通じて生徒たちの世界がまた一歩広がったように思います。

広報KADOMAの取材を受けました

2月4日(水曜日)地域の皆さんと一緒に「さよなら四中」の企画運営を推進している実行委員の生徒たちが、広報KADOMAの取材を受けました。実行委員会は、飲食部門、広報部門、イベント部門、3つの部門に分かれて活動していますが、それぞれの苦労したことやアピールしたいことについて話しました。

「さよなら四中」イベント本番は3月20日(祝)。記事は4月号に掲載される予定です。

共助の担い手となってほしい。地震避難訓練

2月2日(月曜日)、地震避難訓練を実施しました。 6時間目の授業中に大地震が発生したと想定。放送の指示に従い、まずは机の下に潜って頭を守り、その後、迅速に運動場へ避難しました。どのクラスも協力し合い、非常にスムーズな行動ができていました。

校長講評では、避難の四則「お・は・し・も(押さない、走らない、しゃべらない、戻らない)」を再確認しました。特に「なぜ、しゃべってはいけないのか?」という問いを生徒に投げかけました。 理由は2つ。大切な指示を聞き逃さないため。そして叫び声などによるパニックを防ぐためです。恐怖で声が出るのは自然なことですが、冷静になって、皆で協力し合うことが集団の安全に繋がります。

また、今回は「自助・共助・公助」という3つの「助ける」についても触れました。 31年前の阪神・淡路大震災では、助かった方の約7割が「自助(自分や家族)」、約3割が「共助(近隣住民など)」によるものだったというデータがあります。 生徒たちには、まずは自分の身を自分で守ること。そしてその後は、地域の一員として周囲を支えられる「共助」の担い手になってほしいと伝えました。

「ルールメイキング関西地域生徒大会2025」に参加しました

2月1日(日曜日)ルールメイキング関西地域生徒大会2025実行委員会が主催する大会に四中の学校づくり委員会のメンバー3名が参加しました。会場は大阪市の大手門学院大手前中・高等学校の大きなホール。窓からは目の前に大阪城が臨め、テンションも上がりました。

関西地域を中心として集まった多くの児童生徒、大人を前にして、学校づくり委員会でこれまで対話、検討してきたルールメイキングことについて、ポスターセッションで発表しました。みんなそれぞれの学校でルールメイキングについて取り組んできているだけあって、共通した苦労や課題があり、いただいた様々な実感をともなったアドバイスや意見はとても参考になったのではと思います。

その後、児童生徒どうしの交流会も開かれ、今後の展開に繋がればおもしろいなと思いました。良い経験をしましたね。おつかれさまでした。

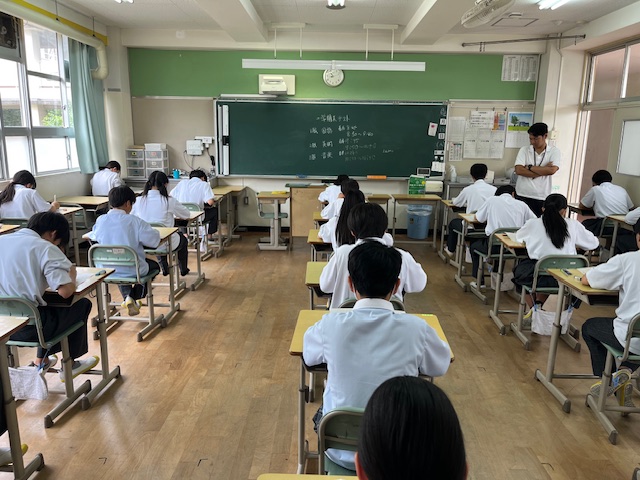

中学校最後の期末テスト

1月29日(木曜日)3年生が他学年に先行して、中学校生活最後の期末テストに臨みました。1日目の本日は国語、社会、理科。真剣に取り組む背中もすっかり大きくなりました。テストは明日もあります。明日も頑張れ!

「学校づくり委員会」生徒が職員会議でプレゼンテーション

1月27日(火曜日)学校づくり委員会の生徒たちが、先生方の職員会議の場で、これまで考えてきた提案をプレゼンテーションしました。職員会議に生徒が出席して、対話を行うことは、これまでの四中の歴史の中でも初めてだと思います。生徒たちの緊張度はMAXでしたが、スライドを使って堂々とプレゼンテーションできました。

ひとつめのテーマは、持ち物チームが検討しているカバンの自由化でした。四中指定のカバンは、大きすぎて、荷物がたくさん入るのはいいのですが、重くなりすぎるという、日頃から使用している生徒ならではの問題提起がありました。背中に背負えるタイプに限たい、破損などの場合は自己責任など、安全面やトラブルにならないよう配慮を考えたうえで、自由化したいという提案でした。

ふたつめは、時間チームが検討している休み時間の長さについてでした。具体的には中休みや昼休みを20分間とし、休憩と授業の切り替えができるよう、チャイムを早く鳴らす工夫や、運動場の安全な使い方などを合わせて検討する旨の提案がありました。よかったのは、小学校と中学校の時程の違いも考慮し、毎日の実施ではなく、月1回「リラックスデイ」として実施するということ。施行実施という点でも、リラックスデイはよい提案だと思いました。

生徒たちのプレゼンを受けて、教員からも活発に質問や意見が飛び交いました。中には現実的で厳しい意見もありましたが、なんとか対話に食らいついている生徒の姿は立派でした。

今後は、先生方の意見も踏まえて修正をしながら、水桜学園で実現できることを決定していきます。

心情の動きを可視化する

主人公の心情を感情曲線で表現しました。

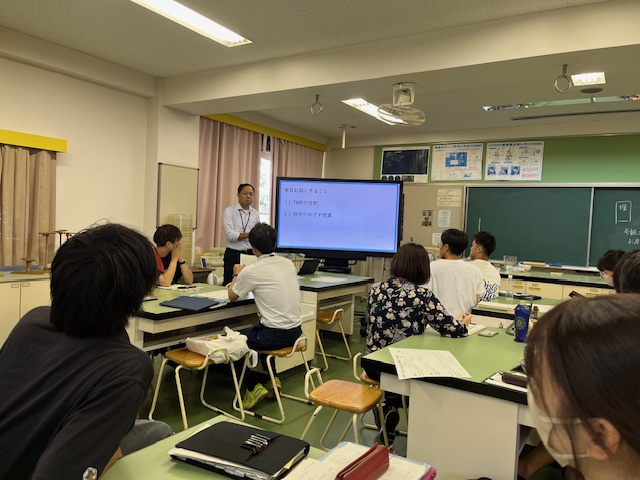

公開授業後の研究討議の様子

1月21日(水曜日)門真市内公開授業を行いました。全体の取組みの様子についてはコチラを参照ください。

1年2組は、国語「少年の日の思い出」の物語文の授業でした。物語文とは主人公の心情の変化を読み取ることがポイント。様々なシーンにおける主人公の心情を表現することは難しいことではありますが、生徒たちは、主人公になりきって、それぞれのシーンではどんな気持ちになっているか、グラフで可視化しました。

写真はその一部です。可視化することで、全体の大きな流れがつかみやすく、また班ごとに、細かなところで心情のゆらぎが異なることがわかりました。この違いこそ、対話を重ねるごとに、様々な考え方に触れ、この物語をより深く読み取れるようになります。

これから小説など、物語文に触れるときは、主人公の感情曲線をイメージして読んでみてください。

引越のための見学会

大階段(メディアコモンズ)3階からの眺め。各フロアから子どもたちの活動が見渡せます。

大階段(メディアコモンズ)4階からの眺め

大階段(メディアコモンズ)の天井

理科室などの天井はあえて配管等がむき出しの仕様です

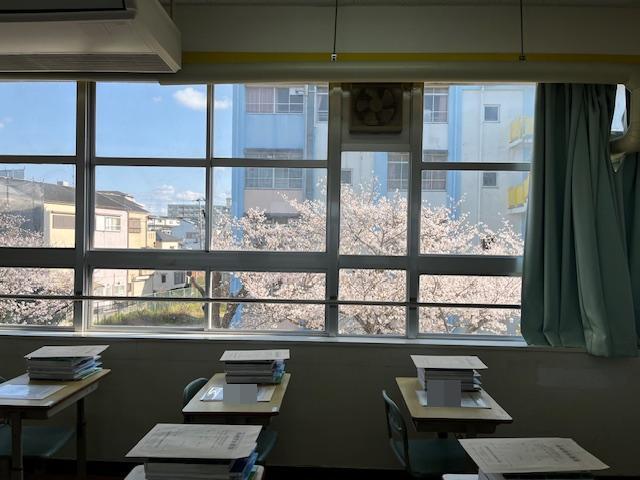

4階の普通教室。天井が高く天窓もあります

1月19日(月曜日)、20日(火曜日)、3月に予定している水桜学園のへの引越しに備えて、水桜小と四中の先生が、はじめて工事現場の見学に行きました。設計士さんから施設や間取りの設計意図やねらいを聞きながらまわりました。斬新な提案が各所にあり、これまでの学校にはない新しい環境や設備の中で、子どもたちが伸び伸びと学習する姿が今から楽しみです。

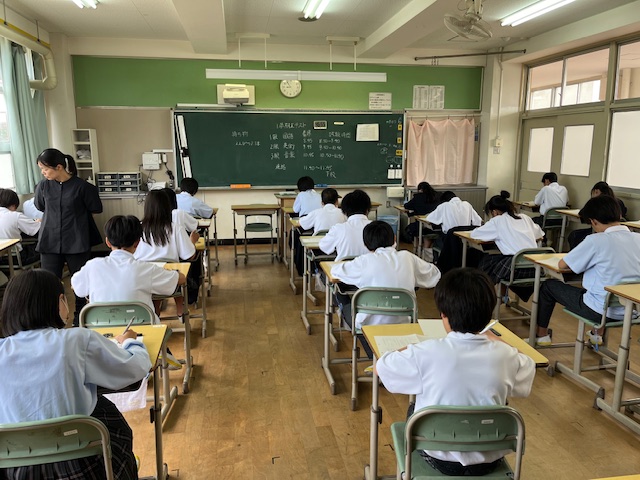

1・2年生チャレンジテスト

1月14日(水曜日)府による1・2年生のチャレンジテストを実施しました。1年生は3教科、2年生は5教科。長時間の集中力が求められるテストでしたが、皆さん、よくがんばりました。

テストは結果も大事ですが、受験経験を通して、場慣れすること、そして出題された問題の傾向や自分の強み弱みを分析しておくことが大切です。とくにできなかった問題は見直して、苦手克服!高校受験本番に向けて準備を進めておきましょう。

四中最後の学期となりました。3学期始業式

1月8日(木曜日)3学期、しかも四中として最後の学期のスタートとなりました。

始業式の校長講話では、冬期休暇中に四中と水桜学園の間に「陸橋」の骨組みが架かりましたので、これをきっかけとして、建築中の新校舎の中の写真を生徒に紹介しながら、水桜学園の特徴を説明しました。メディアコモンズの大階段や広い体育館の写真には、子どもたちからは声があがりました。そして、鴻池組の職人さんのおかげで、箱は立派なものが完成しますが、その箱に四中魂を入れていい学校に創り上げていくのは、私たちであることを子どもたち全員と確認しました。それは3年生も同じ。卒業するので新校舎を使うことはできませんが、これまで四中生として築き上げてくれた四中魂の良き風土や慣習を後輩に残してほしい、そうすることで水桜学園は「母校」となることを伝えました。

また、校舎内各フロアには、大きな案内掲示板が設置される予定ですが、その案内板を児童、生徒の描いたイラストで彩るサインプロジェクト(10月17日の校長日記参照ください)についても進捗報告をしました。

11月のアウトプットデイで、設計事務所の方々にアウトプットを行ったあと、フィードバックを受けて修正を行い、納品しました。そのイラストは、プロのデザイナーによって、コラージュされ、ひとつの「絵」として完成してくださいました。↑写真はその完成前のラフスケッチとなります。

子どもたちの活動が、社会の役に立ち、実際の水桜学園としてカタチになっていったことが、とてもうれしいです。

2学期終業式

12月24日(水曜日)2学期の終業式を行いました。校長講話では、少し残念な話として、生徒たちの間で、場の勢いで、つい発してしまう心無い言葉について、次のようなメッセージを伝えました。

一度、言葉にしてしまったことやSNSなどで発信したことは、簡単には消せません。

相手だけではなくて、自分自身の信用をも傷つけてしまっている、そのことに、気がついて欲しいのです。

四中には、様々な国とつながりのある仲間がたくさんいます。それは、多くの価値観に触れることができる、素晴らしくて、誇らしいことです。

その言葉、聞いた人がどんな気持ちになるか。もしかすると誰かを傷つけたりしないだろうか。そういう想像力を働かせて、毎日の言動を見つめ直してほしいと思います。

四中もいよいよ残り3カ月となりました。思いやりの輪を広げて、四中をよいカタチで締めくくりたいですね。

2025年、ありがとうございました。よいお年をお迎えください。

哲学者・苫野先生と一緒に対話した学校づくり委員会

12月22日(月曜日)門真市教育フォーラムでもお世話になりました、哲学者・苫野一徳先生をお招きして、学校づくり委員会特別会を実施しました。

第一部は子どもの部として、チームごとに分かれた日頃の児童生徒と小中の先生方との対話の輪に苫野先生も参加いただき、子どもたちの質問や疑問に向き合い、等身大で対話していただきました。試しにやってみて、そこから課題を修正していくやり方もあるとアドバイスいただきました。

第二部はおとなの部として、苫野先生と教員で対話の時間となりました。ルールメイキングについてや探究学習の進め方など、日常の思いや悩みを苫野先生と対話しました。子どもたちの没入体験・テーマに浸る経験の大切さ、授業や日常生活の中でいかに対話の文化をつくっていくかなど心に残るアドバイスをたくさんいただきました。

当日は、教育長をはじめ、教育委員さんや他市他校の先生方にも参加いただき、児童生徒そして様々な大人たちが入り混じった場の中で、様々な考えや価値感が交換されました。

「ようこそ先輩」水桜小へ放課後学習のお手伝い2

12月15日(月曜日)四中生が水桜小の放課後学習のお手伝いに行きました。今回は1年生7名、2年生4名が、小学生と一緒に課題に取り組みました。この「ようこそ先輩」の取組は小中連携の一環としてここ数年実施していますが、異学年の子どもたちが共に勉強する姿は、普段と違う様子が見られ、お互いに良い刺激になっているようです。

水桜学園になっても、このような機会は大切にしていきたいと思います。

第26回ワイワイパーティ

12月13日(土曜日)門真市国際交流事業「第26回ワイワイパーティ」(門真市在日外国 人教育推進協議会主催)が大和田小学校の体育館で開催されました。

ワイワイパーティとは、門真市内の小 ・中学校 に在籍す る外国につながりのある児童・生徒が自国の文化である踊りや歌、楽器の演奏などを披露し交流する行事です。

多くの保護者の皆さんや先生も参加し、会場内はとてもにぎやかな雰囲気でした。四中からは門真市民俗学級「テヤン」としてサムノルリ(韓国朝鮮の伝統楽器)で参加しました。また、水桜小からは児童たちが、力強い獅子舞を披露してくれました。短い練習期間だったと思いますが、堂々としていて立派でした。

「静寂の中の格闘技」ゴールボール体験

文字通り身体を張ってボールを止めます

ゴールボール選手の信沢用秀さん

コートには、触ってわかるよう紐が張ってあります。

12月9日(火曜日)信沢用秀選手をお迎えして、2年生がゴールボール体験を行いました。

ゴールボールとは、1チーム3人の選手が、鈴の入ったボールを転がすように投げ合って、味方ゴールを守りながら、相手ゴールにボールを入れて得点を競う競技です。パラリンピックの正式種目にもなっており、目隠しをして視覚が奪われた状態で競技を行います。

見えない中で、転がるボールのバウンドする音や、ボールの中の鈴の音だけを頼りに、ボールの位置を見定め、体全身でボールを受け止めることは、かなり勇気が必要だと思います。防御の際は、体のどこにボールが当たるかわからないので、全身に力を入れておくことと、顔にボールが当たらないよう腕で守るよう指導がありました。

生徒たちは「見えない」という状況下で、手や足の裏でコートの紐を触って場所を確認したり、耳を澄ましてボールの位置を追ったりと、いつもと違う神経を使ったと思います。また、競技中は「音」が重要な情報源なので、観客は静かにすることが約束ですが、選手がボールを止めると、自然と大きな歓声が上がりました。貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

手紙の書き方教室

12月8日(月曜日)郵便局からゲストティーチャーをお迎えし、1年生にむけて「手紙の書き方教室」を行いました。

郵便物をポストに入れてから、相手先に届くまでの仕事の流れを通じて、多くの人が関わっていることを学び、官製はがきと年賀はがきの違い、住所や宛名の書き方など、基本的なことも教わりました。メールやチャットで手軽に連絡が取れる時代ではありますが、あえて手紙で表現することで、文字や絵に込めた気持ちや思いが、より相手に伝わるのではないかと思いました。

デジタルとアナログ、どちらがよいというより、場面に応じた使いわけが大切と感じます。新しい年のあいさつは、手紙に心を込めてみてはいかがでしょうか。

四中へようこそ

野球部

生徒会からの四中紹介

テニス部

バスケットボール部

バドミントン部

吹奏楽部

美術部

卓球部

サッカー部

多文化研究部

12月5日(金曜日)水桜小と東小の6年生が四中を訪ねてくれました。

「四中へようこそ」ということですが、水桜学園の7年生として迎えることとなります。学校長あいさつでは、門真市初の「7年生」に進級するにあたって、今の心境を聞いてみました。楽しみが2/3、不安が1/3くらいだったでしょうか。新しい学校になるにあたって、変わることもあれば、変わらないこともあります。楽しみは2倍に、不安は半分になるよう、この体験時間を大切に過ごしてほしいと伝えました。

後半は、部活動の体験でした。みんなそれぞれが考えていた部活動に分かれて先輩に教わりながら楽しんでいました。今年度、四中の野球部は部員数が少なくて、二中と合同練習をしていますが、多くの6年生が体験してくれました。ぜひ、入部して野球部を盛り上げてほしいです。

広がる表現、第2回アウトプットデイ

楽器演奏でアウトプットを行うチーム

今回も四中コンシェルジュがオープニングを進行

究極の2択クイズ

午前中は1・2年生のアウトプット

水桜学園の案内版に使われるイラストを考えるチームのアウトプット

スペシャルアウトプット1は、舞台を使ったエンタメ

スペシャルアウトプット2は学校づくり委員会からの報告

午後からは3年生のアウトプット

11月28日(金曜日)今年度2回目のアウトプットデイを開催しました。1年生はこれまで探究してきた福祉を軸に「自分のやりたいこと」と「誰かの役に立つこと」を繋げる「I wanna do project(わなプロ)」を、2年生は先日行った職場体験を、3年生はライフキャリアを軸とした個人探究をそれぞれテーマとして、アウトプットを行いました。保護者の皆さんをはじめ、水桜小学校の児童や先生、地域や企業の皆さんなど200名を超える方々にお越しいただき、活発な対話と多くのフィードバックをいただきました。

今回印象的だったことは、アウトプットの表現方法が大きく広がったことです。これまでのパソコンや模造紙を使った発表にとどまらず、楽器演奏やバンドによる発表、考案した料理の調理、体育館の舞台を活用したイベントなど、生徒の自由な発想が存分に発揮され、五感と身体を通して伝える表現が多く生まれました。中でも、ピアノ初心者だった生徒が「チャレンジすることで人に勇気を与えたい」というテーマのもと、独学で練習を重ねてきて、当日にたどたどしくも堂々とピアノ演奏を披露する姿には思わず胸が熱くなりました。

一方で課題も見えてきました。生徒それぞれテーマが異なるので探究にかかる時間が違うのはいいのですが、探究のサイクルを1回で終わらせてしまうもったいないケースが見られます。探究学習の本質は、皆様からいただいたフィードバックや、自ら現地に足を運び収集した新しい情報・リアルな情報を基に、探究のサイクルを2回、3回と繰り返し回し、思考を深めていくことにあります。サイクルを繰り返すことで、次々と新たな疑問や興味が湧き、テーマの世界観が広がることを、生徒たちには継続して伝えていく必要があると感じています。

また、並行して進めている「学校づくり委員会」からもアウトプットが行われました。これまで対話を重ねてきた5つのチーム(制服、見た目、持ち物、時間、空間)からの中間報告で、自分たちの思いと、生徒や先生のアンケート結果から見えてきたメリット、デメリットを報告しました。今後は高校の先生や保護者の皆さんとの対話の時間を創っていくとのことでした。

保護者の皆様、地域の皆様。お忙しいところ、アウトプットデイにご参加いただき、熱心に生徒との対話をいただきまして、ほんとにありがとうございました。

アウトプットデイに向けて

11月25日(火曜日)各学年の総合的な学習の授業の様子を見て回りました。28日(金曜日)のアウトプットデイを目前にひかえて、どの学年も最後の追い込みとなっていました。模造紙やパソコンを使ってまとめに入っている生徒もいれば、もう一度探究テーマと向き合い深めようとしている生徒もいました。アウトプットデイは「探究の途中経過」を発表する場でもありますので、自分のペースで自分の言葉で当日を迎えてくれたらいいと思います。

1年生はこれまで学習していた福祉を軸に自分の興味ある分野を追求する「わなプロ」を、2年生は先日行った職場体験を通して学んだことや気づきを、3年は中学校生活3年間の総仕上げとして、この後のキャリアにもつながる個人探究を、それぞれ取り組んでいます。

また、今回は、模造紙やパソコンでは伝えづらいアウトプットをしたい生徒に対して、スペシャルアウトプットとしての時間があります。さらに、水桜学園をどんな学校にしていきたいかを対話しながら決めていく「学校づくり委員会」の中間発表もあります。どんな発見や気づきの一日になりますか、今から楽しみです。

1年生、2年生が学年閉鎖

全国的にインフルエンザが大流行しており、本校でも体調を崩す生徒が増えてきました。

そのため、1・2年生につきましては、11月17日(月曜日)から19日(水曜日)までの期間、学年閉鎖の措置をとっています。18日(火曜日)の今日も、登校しているのは3年生のみで、いつものにぎわいがなく、学校全体がさみしい雰囲気です。

1・2年生の皆さんには、この期間を“しっかり体調を整える時間”と考え、不要不急の外出を控え、栄養バランスのよい食事、十分な睡眠など、規則正しい生活を心がけてほしいと思います。体力を回復し、免疫力を高めることが何より大切です。

閉鎖明けには、いきなり期末テストの初日を迎えます。どうか、この時間を前向きに捉え、無理のない範囲でテスト勉強などに取り組んでください。なお、体調がすぐれない場合は、後日の受験も可能です。無理をする必要はありません。安心して、まずは回復を最優先にしてください。

国が示しているインフルエンザの感染予防対策のリンクを下に貼っております。ぜひ参考にしてください。

インフルエンザの感染を防ぐポイント「手洗い」「マスク着用」「咳(せき)エチケット」 | 政府広報オンライン

注意:3年生の期末テストは予定通りの日程で実施です。

弁護士によるいじめ予防教室

11月11日(火曜日)1,2年生に対して、弁護士さんによるいじめ予防教室を行いました。

2年生の学年通信で、その内容についてとてもわかりやすくまとめてくれていますので、皆さんにも紹介します。一緒にいじめのない学校を創っていきましょう。

以下、2年生学年通信「桜梅桃李」より

-----------------------------------------------

「いじめ予防教室」が行われました。

11月11日(火曜日)の6限目に、弁護士の先生をお招きして「いじめ予防教室」が行われました。

先生からは、まず弁護士の仕事についてのお話がありました。弁護士は裁判だけでなく、皆さんの身近なところでいえば、スマホゲームの利用規約を作ることなど、社会のさまざまな場面で人の権利を守る仕事をしているそうです。

「弁護士の使命は人権を守ること」「正義の味方であること」という言葉がとても印象的でした。いじめ防止についての法律(いじめ防止対策推進法)も、弁護士の活動と深く関わっていることを知りました。

授業では、AさんとBさんたちの間で起こったトラブルを例に、「誰が一番悪いのか」「Bさんたちのしたことはいじめにあたるのか」という2つの問いについて考えました。

先生からは、「やられた人が心や体につらさを感じたら、それはいじめである」という定義が示されました。これは「いじめ防止対策推進法」という法律で、定められています。

心の限界や何につらさを感じてしまうのか、いわゆる“心のコップ”の大きさは、人によってちがい、どこまでがつらいかは他の人には見えません。だからこそ、まわりの人が早く気づいて、助けてあげることが大切だということを学びました。

また、いじめは少しずつエスカレートしていくことも教わりました。「これはOK」という「確認」、「まだ平気だろう」という「承認」、この行動の積み重ねが、いじめをエスカレートさせ、いつのまにか相手を深く傷つけてしまうことがあります。

いじめには、4つの立場があると言われています。「いじめる人(加害者)」「いじめられる人(被害者)」「それを面白がる人(観衆)」「それをただ見ている人(傍観者)」の4つです。

教室でいじめが起こると、やっている人だけでなく、見ている人の“空気”もいじめを大きくしてしまうことがあります。そんなときに、「それはよくない!」と声をかけられることが理想ですが、なかなか勇気がいることです。

そこで先生がおしえてくれたのは、

〇空気を変える“スイッチャー”になること

「あれはまずいよね」と小さな声でも言えることが、いじめを止める力になります。

〇介入をもとめる“通報者”になること

大人にチクりをしていじめが酷くなることはないそうです。大人を介入して早めに解決!

〇つらい思いをしている人を支える“シェルター”になること

いじめられている人は孤独です。だからこそ支えてあげる人が必要です。

先生は最後に、「いじめは人を傷つけるだけの行為であって、どんな理由があっても、いじめが許されることはありません。解決する手段を間違えずに解決することが大切です。」と話されていました。

今回の授業をとおして、「人の心を思いやること」「まわりの空気に流されないこと」の大切さを改めて感じることができました。

これからも、クラスや学校全体で安心して過ごせる雰囲気をみんなでつくっていけるようにしていきましょうね。

職場体験へのご協力ありがとうございました

11月6日(木曜日)・7日(金曜日)2年生が地域の企業や店舗、公共施設、教育施設などに職場体験の機会をいただきました。ご協力いただきました皆様には、打ち合わせも含めると、数日間に渡り大変お世話になりました。ありがとうございました。

今回は、興味を持っていること、得意なこと、不得意なことなど、自分のことを分析したうえで、それを踏まえて、自分で体験先を決めました。体験当日は、仕事内容を知るだけでなく、働く人の思いに触れたり、チームで協力することの大切さを感じたり、働くことの意義を感じ取ってもらいたいというねらいがあります。

「楽しかった」「よかった」だけでなく、何をどのように感じたか、何が自分の将来のヒントになったのか、職場体験を通じて学んだことをしっかりと振り返ってほしいと思います。

11月28日(金曜日)のアウトプットデイでは、2年生は今回の職場体験のことをアウトプットします。ぜひ、皆さまのフィードバックをお願いします。

聞いてみよう!会社・企業のルール

10月30日(木曜日)、本校の生徒が全国の中高生や企業の方々とオンライン会議を行いました。

現在、学校づくり委員会では「ルールメイキング」について対話を重ねていますが、今回は伴走してくださっている認定NPO法人カタリバさんのご協力で、特別にオンラインでの交流の機会をいただきました。

全国からは69名の中高生と企業関係者が参加。全体説明のあと、8名ずつのグループに分かれ、「なぜルールは必要なのか」「会社にはどんなルールがあり、何のためにあるのか」「金髪をどう思うか」など、さまざまなテーマで意見を交わしました。

短い時間ではありましたが、企業の方々が率直に考えを話してくださり、生徒にとって多くの学びがあったようです。

「ルールは〇か×かで判断するものではなく、相手を思いやる気持ちから生まれるのかもしれない」そんなアドバイスもありました。

オンラインとはいえ、初めて出会う大人と話すのは緊張したと思います。それでも、生徒たちは事前に質問を準備するなど、しっかりと役割を果たし、頼もしい限りでした。

学校づくり委員会では、今後も対話を続けていきます。11月28日の「アウトプットデイ」では、中間報告を予定しています。ぜひ多くの皆さまから、率直なご意見やご感想のフィードバックをお待ちしております。生徒たちと一緒に対話を深めていきましょう。

コカ・コーラ工場見学と赤毛のアン

10月31日(金曜日)、2年生が校外学習で「コカ・コーラ京都工場」と「劇団四季・赤毛のアン」公演を見学・鑑賞しました。

あいにくの雨模様となりましたが、どちらも屋内での活動のため、予定どおり実施することができました。

午前中に訪れたコカ・コーラ京都工場では、クイズやゲーム、シアターなどを通してコカ・コーラの歴史や製品づくりへのこだわりを学びました。ペットボトルのリサイクル活動など、企業の社会貢献への取り組みも知ることができました。

工場見学では、生徒らは、完全に自動化されたラインで、爆速で大量に生産される缶コーヒーに驚いていました。さらに隣のラインでは巨大なタンクでスポーツ飲料が調合されていました。タンクに蓄えられた飲料は、毎日1本ずつ飲んでも約2000年かかるほどの量だと説明がありました。

午後からは京都劇場に移動し、劇団四季の「赤毛のアン」を鑑賞しました。ミュージカルでしたので、プロの俳優の方々の表現力と歌声の迫力には圧倒されましたね。2時間を超える作品でしたが、物語に引き込まれ、時間があっというまに感じられました。鑑賞マナーについては、事前の指導をよく理解してくれて、みんなグッドマナーでした。

今回の校外学習を通じて感じたこと、学んだことをしっかりと振り返って、今後の学習や学校生活につなげていってほしいと思います。

「確かな学びをはぐくむ学校づくり推進校」として公開授業を行いました

全クラス公開授業を行いました。1-3理科の公開授業

2-3数学の公開授業

2-2美術の授業後の協議・交流会

3-3音楽の授業後の協議・交流会

全体会での生徒会による四中の取組み紹介

10月22日(水曜日)5時間目、府の事業「確かな学びをはぐくむ学校づくり推進校」として、全クラスの公開授業を行いました。

本校ではこれまでも、「子ども主体の学び」を目指して授業改善に取り組んできました。が、子ども主体はなかなか難しいですね。授業研究を進めるうちに、意欲的に取り組めない生徒、あるいは、学びに向かう姿をなかなか持てない生徒に対しての次の手だてが課題になってきました。

夏の水桜小学校との合同研修で教わった非認知能力にその解決のヒントを見出し、総合学習における探究活動と並行しながら、学習意欲へとつなげたり、単元や50分の授業の中で「生徒の感情を動かす」ことを意識した授業づくりにチャレンジしました。

府の指導主事をはじめ、本市教育長や教育委員会、また門真市内外から80名を超える先生方に参観いただき、さらに授業後の協議・交流会では熱心にご議論いただきました。そこでいただいたたくさんのフィードバックをまた明日からの授業づくりに活かしていきたいと思います。

ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

当日の詳細はコチラでも報告しています。併せてご覧ください。

追記:全体会では、四中の取組を生徒会メンバーが発表してくれました。自分たちで考えた内容を資料にまとめ、簡潔にわかりやすく伝えることができました。とてもよかったですよ。

サインプロジェクト

10月17日(金曜日)1年生の探究学習「わなプロ」の1チームが、水桜学園の校舎内のフロアガイド(掲示板)を制作するプロジェクトをスタートさせました。

水桜学園のフロアガイドは各階に1か所、4階建てなので4か所にあります。まずは水桜学園を設計した石本建築事務所の建築士さんから、設計に対する思いや考え方を教えていただき、各フロアにある掲示板をイラストや文字で彩ることで、子どもたちや来校されたお客様にどんなメッセージを伝えることができるか、自由な発想で考えてほしいとミッションが渡されました。

後半は建設中の現場見学をさせていただき、実際の掲示板の大きさを確認しながら、イメージをふくらませていました。11月のアウトプットデイではこの取り組みについて、中間報告がされる予定です。とても楽しみです。

「生きる」のリアル

10月15日(水曜日)、3年生を対象に、子ども家庭庁参与でもある辻由起子さんをゲストティーチャーとしてお迎えし、「幸せになるための恋愛・人生講座」~「生きる」のリアル~と題してお話をいただきました。

辻さんは、性に関することにとどまらず、「生きること」の難しさやおもしろさについて、ご自身の豊富な経験をもとにお話しいただきました。その内容は、生徒たちが日ごろ感じているもやもやとした思いにまっすぐ届いたようで、感想文には多くの気づきや前向きな言葉が並んでいました。

いくつか紹介します。

・「時間=命だから、時間を無駄にしないように生きたい」

・「自分の価値観を他人に押しつけないようにしたい」

・「人との出会いで人生は変わる」

・「ブラックハート(悪口)ではなく、レッドハート(思いやり)を友だちに渡していきたい」

・「いやいや付き合うことは、これからやめようと思う」

友だちとのコミュニケーションのあり方を見つめ直したり、時間の使い方を考えたりするなど、心の成長が感じられる感想が多く寄せられました。

今日のお話でいただいた言葉を大切に、最高学年としてさらに成長していってほしいと思います。

四中として、最後の体育祭

開会式

クラス対抗競技「玉入れ」

1年演技「青春!!ワッサーパーティー」

クラス対抗競技「大縄跳び」

2年演技「四中ソーラン」

クラス対抗競技「12人13脚」

3年演技「エイサー」

クラブ対抗リレー

1年生全員リレー

2年生全員リレー

3年生全員リレー

閉会式

サプライズで行われた特別競技「先生による12人13脚」

10月10日(金曜日)秋空の下、体育祭を開催しました。来年度には水桜学園の開校を控え、「第四中学校」としては最後の体育祭となりました。

開会式の校長あいさつでは、これまで先輩方が築き上げてきた四中体育祭の輝かしい歴史に触れ、「その最後のページに、いよいよ私たちの物語を書き込むときが来ました」と語りかけました。

生徒たちはその思いをしっかりと受け止めてくれたのでしょう。どの競技にも全力で取り組み、仲間を応援する声、自然と湧き上がる拍手、そのひとつひとつに、四中魂が息づいていました。

途中には、先生たちによるサプライズ競技「12人13脚」も登場し、生徒、教職員、地域、そして保護者の皆さん全員で、この体育祭をつくり上げようという想いがグラウンドいっぱいに広がりました。

3年生にとっては、中学校生活最後の、そして四中としての締めくくりとなる特別な体育祭でした。エイサーを舞う真剣なまなざしの中に、大人へと成長していく姿を感じることができました。また閉会式での生徒会のあいさつでは、体育祭に対する思いを自分の言葉で堂々と伝える生徒の姿があり、本当に胸が熱くなりました。

生徒はもとより、早朝より応援に駆けつけてくださった地域ならびに保護者のすべての皆様のおかげで、すばらしい体育祭となりした。心より感謝申し上げます。

3年生ミニアウトプットデイ

10月7日(火曜日)3年生がミニアウトプットデイを行いました。11月28日(金曜日)の全校アウトプットデイに向けて、探究している中間内容を友だちや先生にアウトプットして、フィードバック(アドバイス)を求めました。

3年生は個人探究ですので、自分で探究したいテーマを決めて個人で進めています。ですので、今日の段階での進捗状況は様々でした。アウトプットデイの日程は決まっていますので、計画的に進めていき、探究内容の質を高めていってほしいと思います。

アウトプットデイは完成形を披露する場ではありませんので、進みが遅れている人は、その遅れている原因や今後の方向性をアウトプットして、フィードバックをいただきながら軌道修正すればいいですし、すでにできた人は、調べた結果を伝えて終わり、ではなく、似ているテーマの友だちと情報共有して、お互いの探究をさらに深めたり、広げたりして、フィードバックいただく皆さんと対話できたらいいですね。どちらにしてもどんなフィードバックが欲しいのか、それを最初に明らかにしておくことは大切です。

さらに、自分なりの考察を加えて、自分の将来の夢へとつながるような探究になっていくと、探究や学習がおもしろくなっていくと思いますよ。11月の皆さんのアウトプットが楽しみです。

草抜きと石拾い

10月3日(金曜日)委員会とクラブの生徒が草抜きと石拾いをしました。中間テスト終了直後という羽を伸ばしたい時間帯ではありましたが、体育祭に向けて1時間、協力してくれました。

トラック周辺と生徒席周辺を中心に展開しましたが、みんなよく働いてくれました。メリハリつけてやるときはやる四中生はすばらしいです。その後、取り切れていないところや細かな部分を校務員さんが刈ってくれました。皆さん、ありがとうございました。

体育祭はいよいよ10月10日(金曜日)です。

水桜学園児童クラブの学び舎

水桜学園の児童クラブ棟。西門からの景色となります。

西側から。夕方の灯りが点いた様子。

東側から。旧脇田山のクスノキが残されています。

10月3日(金曜日)水桜学園の体育館舞台の緞帳の色について、打ち合わせがありまして、工事現場に行きました。その後、現場内の見学をさせていただいたのですが、工事が着々と進捗していました。

特に、児童クラブ棟については、足場やシートが外れて全体を見ることができました。門真市の史跡でもある「段蔵」をイメージした配色は、とても落ち着いた印象で、オシャレなレストランのような高級感を感じました。

「2025年度水桜学園の建設日記」に他の写真も載せていますので、そちらも併せてご覧ください。ちなみに緞帳の色はお楽しみに。

中間テスト、集中して受けています

10月2日(木曜日)・3日(金曜日)中間テストを実施しています。1年生にとっては2回目の定期テスト。ルールを守って真剣に問題に取り組んでいました。(写真は1年生各クラス)

テスト時間中は、四中敷地内の工事もストップしていただき、集中できる環境づくりに工事会社も協力いただいています。ありがとうございます。

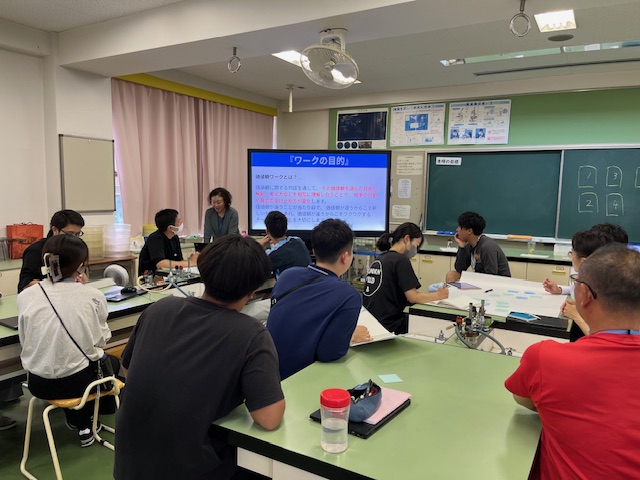

授業の指導案検討会

9月29日(月曜日)授業の指導案検討会を行いました。来月に控えた「確かな学びをはぐくむ学校づくり推進校」としての公開授業。その授業案に対して、学年や教科を超えた先生がグループとなり議論しました。

今回は、授業者からの説明のあと、授業者以外のメンバーで議論を行い、授業者はその外から客観的にそのやりとりを観察する、というやり方で行いました。説明、質問、議論、それぞれを数分で区切り進行されるのですが、この短い時間が逆に集中力を高まる場となったようです。子どもたちの感情を動かすしかけを軸に、新たなアイディアが生まれました。

教科を超えた先生どおしの議論は有意義ですね。様々なアイディアがでてきます。さらにここから来月の公開授業にむけてブラッシュアップしていきます。

子どもたちが教え合う、体育祭の演技種目

1年生

2年生

3年生

9月22日(月曜日)体育祭の演技の練習が佳境に入っています。体育委員が中心となって動画を見ながら演技の振り付けを覚え、それを生徒同士で教え合いながら、全体の演技を創り上げていきます。

まだ、個人のがんばりの域を超えていませんが、神は細部に宿るといいます。腕や脚の角度、目線の方向など、細かいこともにも気を配り、みんなで協力しながら学年全体の完成度を高めていってほしいと思います。

体育祭は10月10日(金曜日)です。(雨天予備日 10月14日(火曜日))

本物の投票箱を使って

9月19日(金曜日)生徒会執行部執行役員選挙を行いました。6名定員に対して立候補者が6名となり、信任投票となりました。全員が信任されるといいですね。

さて、その投票方法ですが、今回3年生は特別に、投票箱や記載台など、実際の選挙で使用されている用品をお借りして、「模擬投票」を体験しました。開票は、選挙管理委員の生徒たちが手作業で票を数えます。デジタル時代にあえて非効率なアナログで行っている意味なども考えてみてください。

彼らは3年後には選挙権を持ちます。少しでも政治に興味を持ってもらって、1票の重みや大切さを理解してほしいと思います。

子どもたちの感情を動かす授業とは

研究授業後の先生の研究討議、対話の様子

教育委員会から指導助言をいただきました

9月17日(水曜日)校内研修を行いました。今回は3年生3クラスに協力してもらい、国語、英語、理科の研究授業を行いました。

2学期早々に行った「非認知能力」の研修内容を活かして、子どもたちの感情を動かすための工夫を単元全体や50分の授業の中に取り入れていくことを意識した授業づくりを行っています。教師の作戦通り、生徒らの感情が動いたのか、授業見学にきた先生方が授業後生徒へのインタビューを通して確認しました。

課題はまだありますが、授業がおもしろかったという感想も聞かれ、手応えを感じ始めています。

「さよなら四中実行委員会」プロジェクトキックオフ

9月9日(火曜日)2年生が、11月に予定している職業体験に向けて、準備を始めました。本日は、ガイダンスが中心でしたが、グループによっては、自分の体験したい仕事の企業や団体に、自分たちでアポイントを取るなどアプローチを開始していました。

そのグループのひとつに「さよなら四中実行委員会」があります。11名の生徒が手を挙げてくれました。今年度で最後となる第四中学校として、地域や保護者の皆さん、卒業生の皆さんと一緒によい思い出となるような特別な「一日」を企画・運営するチームです。この活動を通して、働く意義を学びとってほしいと思います。

初回は、四中校区地域会議の委員でもある本田PTA会長にゲストティーチャーとなっていただきました。他にも企業、地域など6名の講師を手配いただき、生徒たちがお手伝いではなく、主体となってこのイベントを進めて行けるよう、様々な大人の力をお借りしています。縦でも横でもない斜めの関係の大人との出会いは、生徒にとってはとても刺激的な時間になったと思います。ありがとうございます。

第1回学校づくり委員会 そもそもルールとは何か。

9月3日(水曜日)水桜小、四中の児童生徒40名ほどが集い、第1回学校づくり委員会を開催しました。学校づくり委員会は、今後も数回開催し、子どもたちが主体となって進め、水桜学園をよりよい学校にするために、様々なテーマで対話を深めていきます。

この日はそもそも「ルールとは何か」について話し合いました。そのなかで次の3つの原則を確認できました。

1.ルールはお互いの自由を守り、認め合うためにある

2.すべてのルールには、作られたときの目的がある

3.今の状況と合っていない場合、ルールは変えていく必要がある

そして、本活動の大テーマである「誰一人置き去りにしない」ことを再度確認しました。

そして、制服チーム、見た目チーム、持ち物チーム、時間チーム、空間チームの5チームに分かれ、何が課題か仮説とともに整理しました。今後にむけて、先生や保護者の皆さんにもインタビューなど行いながら、提案としてまとめていきます。

USJ入場の混雑を解決せよ その2

9月2日(火曜日)2年生と3年生の合同授業の2回目を実施しました。3年生はチャレンジテストを終えたあとでしたが、さすがは3年生。集中して授業に向かっていました。今回は研究授業として多くの先生も参加しました。

2年生がお客さん、3年生がUSJのスタッフという立場から、入場ゲートを何か所開けるとお互いがよい状態になるか、最適解をグループで話し合う課題に挑戦しました。待ち時間をなくしたいので、全部のゲートを開けてほしいという意見や、実際の自分の経験から30分くらいは待てるので、それくらいのゲート数でよいという意見など、グループごとに様々な「理屈」で盛り上がっていました。

開けるゲート数と待ち時間は反比例の関係にあるので、そのグラフを描くことで見えてくることがあります。その本質に触れながら、意見としてまとめることができたかどうか、今回の授業のポイントのひとつでした。

放課後、先生方で研修を実施しました。今回の授業について、生徒の活動から見えてきた反省点や次回にむけた課題などを話し合いました。50分の授業の中で、子どもの感情の波が大きく動いたのはどのシーンか。今後も感情の波を意識した授業づくりを行っていきます。

移植した桜に新しい葉

9月2日(火曜日)正門前から運動場側へ移植された桜の木に水遣りをしていて気づきました。幹や枝から新しい葉が芽吹いてきました!移植は7月に行われましたが、この夏の酷暑で既存の葉っぱが枯れてしまい、そもそも桜は根付くのが難しいと言われていましたので、ダメかなあとあきらめかけていたところでした。

植栽業者さんによりますと、よい状況とのことです。順調に根付いてほしいです。

3年生チャレンジテスト

3年1組

3年2組

3年3組

3年4組

9月2日(火曜日)3年生を対象に大阪府による中学生チャレンジテストを実施しました。丸一日五教科のテストは疲れると思いますが、このテストの結果が、大阪府公立高等学校入学者選抜における評定に影響します。あきらめずに粘り強く取り組んで、1問でも多くの解答につなげてほしいです。がんばれ!

USJ入場の混雑を解決せよ

8月28日(木曜日)いつもとはちょっと違う数学の授業を行いました。2年生と3年生が合同でグループをつくり、一緒に数学の問題に挑戦しました。単元は比例と反比例。

みんながよく知っているUSJ。入場ゲートにはいつも人があふれ、入場が始まっても、次々とゲストが訪れます。時間とともに増えていく人数や、混雑と開ける入場ゲートの数とはどのような関係数式であらわされるか、異学年で力を合わせて考えました。

次回の授業では、2年生がゲストの立場、3年生がUSJ経営者の立場から、開けるゲート数の最適解を考えます。

2学期がスタートしました

「江之浦測候所@小田原市」冬至の朝日がこの先から昇ってきます

8月26日(火曜日)2学期の始業式を行いました。まだまだ暑い日が続いていますので、エアコンを効かした教室をオンラインでつなぎました。

最初に部活動表彰を行いました。各部の夏休みの試合結果をうけて、多くの生徒を表彰できました。学校だよりプリント版にも掲載していますので、ぜひがんばりをご覧いただければと思います。皆さん、おめでとうございます!

校長講話では、私が夏休み中に訪れた「江之浦測候所」の話をしました。

この美術館は、夏至や冬至など特別な日に朝の光が建物内部まで差し込むように設計されており、古代の人々が太陽や星の動きから季節を知り、生活に取り入れていた知恵をコンセプトとして表現されています。

天空の動きだけでなく、理念や願いを設計思想に取り入れた建造物は日本のみならず世界中に多く存在しています。また建造物に限らず、多くの人間の営みの背景にはこのような物語があります。その願いや思いに気づき、探究を深めることで、感性を豊かに磨いていって欲しいと思います。

図書管理システムの導入にむけて

8月7日(木曜日)今日も図書管理システム会社の皆さんが作業に来られました。夏休み期間を利用して、第四中学校と水桜小学校の図書室にある本、1冊1冊に新しいバーコードとNDC分類シールを貼っていきます。よく見るとバーコードシールには「門真市立水桜学園」と書かれていますね。図書統合の準備も着々と進んできました。

水桜学園は従来のような壁に囲まれた図書の部屋(図書室)がなく、児童生徒たちが気軽にいつでも本を手にしやすいよう、校舎のいたるところに書架が置かれる設計です。まるで、図書館の中に教室があるようなイメージでしょうか。そんな広い空間での図書管理なので、アナログではなくデジタルでの管理が必須となります。

水桜学園ではバーコードで管理することで、パソコンでの図書の検索や貸し出しが容易にできるようになるでしょう。探究活動に使えそうな新たな図書の購入についても市にお願いしているところです。本に囲まれた学校、とても楽しみです。

第1回コミュニティスクールを開催しました

7月31日(木曜日)今年度の第1回コミュニティスクールを開催しました。会長には、日ごろから探究活動でお世話になっている同志社女子大学の新谷先生を、また、副会長にはなみはや高等学校の柳田校長先生に引き受けていただき、会長のファシリテーションで会が進行しました。

まず、学校運営基本方針について校長より説明を行い、続いて、水桜校区で力を入れている探究活動(アウトプットデイ)と今年度からスタートした学校づくり委員会について担当の先生より説明を行いました。そして、それに対して、委員さんからざっくばらんなご意見をいただきながら、課題やテーマについての理解を深めていただきました。

次回は秋に予定しています。コミュニティスクールの議論を契機に、地域や保護者の皆様と一緒に、児童生徒の学ぶ力を育んでまいりたいと思います。

水桜小と合同で授業改善研修

7月28日(月曜日)水桜小の教員と合同で授業改善研修を行いました。これまでもアウトプットデイや研修など合同で実施することはありましたが、今回は授業改善や学力向上のテーマに焦点をあてて小中で対話をする時間をとりました。

アウトプットデイの要領で、小学校は学年ごと、中学校は教科ごとにわかれて、水桜学園の学校目標でもある「自立」「共生」「チャレンジ」のそれぞれについて、1学期の取組概要と課題を校種間でアウトプット、フィードバックを行いました。特に課題については、具体的な事象を共有しながら対話できたので、小中での違いや小から中への連続性の中でどのように対応していったらいいか、話が盛り上がり、それぞれの現状が理解できた時間となりました。

後半は、門真市の教育委員でもある追手門大学の松宮先生をゲストにお迎えして、水桜小と四中の全国学力学習状況調査、大阪府チャレンジテストの結果分析から見えてきたことを中心に、お話いただきました。

昨今の正答率の度数分布をみると、いわゆる正規分布になっておらず、様々な学力の状況があり、一斉授業だけではカバーできない児童生徒に対して、個別最適化した授業について、あらためて必要であることを確認しました。また、その個別最適化は、児童生徒が自ら「自己調整」して学ぶ力をつけること=学び方を学ぶことが大切ということを教わりました。

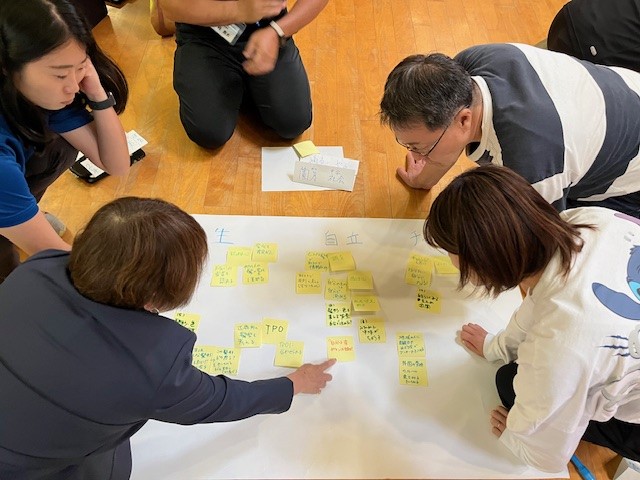

学校づくり委員会キックオフ

7月24日(木曜日)南部市民センターをお借りして、水桜小、四中合同で学校づくり委員会を行いました。委員会に手を挙げてくれた児童・生徒十数名と両校の教職員、また教育委員会からは教育長や教育部長も参加いただき、来年春に開校する水桜学園をどんな学校にしたいのか、対話を深めました。

大人と子どもの混合チームで、それぞれの立場を超えた対話がスタートしました。児童・生徒にとっては緊張する場だったと思いますが、しっかりと自分の意見を伝えることができていました。

たとえば、ドッチボールやサッカーなど球技大会が充実した行事がある学校、楽しく勉強できる学校、ストレスが発散できる場所がある学校、服装や髪型が自由な学校、ただしTPOに合わせることは大事などなど。

子どもなりにストレスを抱えているんだな、とか、TPOについて教えてほしいと思っていたり、その根底には、楽しい学校にしたいと思いが流れていることがよくわかりました。

本日の対話をもとに、今後定期的に学校づくり委員会を開き、スローガンやカリキュラム、ルールなど、「誰一人取り残さず、みんなが楽しく学べる学校」となるための枠組みを創っていきます。保護者や地域の皆さんとも後に対話できる時間を用意しようと考えていますので、ぜひご参加ください。

1学期終業式

生徒会スローガン「PLUS ULTRA」

7月18日(木曜日)1学期終業式を行いました。

校長講話では、先日のアプトプットデイでのみんなのがんばりに触れ、特に、アウトプットの時、用意した原稿を読むのではなくて、自分の言葉で、相手の表情をみながら、堂々とアウトプットした人もいたことに、とても誇らしい気持ちになったことを話しました。

自分の考えを筋道立ててまとめて、伝えることは、昨今求められる力でもあり、企業の入社試験や面接でも「正解のない問い」が問われ、それにどのように応えることができるのか、発想力や表現力、また、対応力や性格、人間性などがみられていることを話しました。

日常のコミュニケーションから意識してほしい力ではありますが、次のアウトプットデイでの発表でも大いに期待していますよ。

桜の引っ越し

移植のためにさっぱりと剪定された正門の桜

四中敷地内で、歩道や新校舎から見えやすい場所へ

7月15日(火曜日)夏休みから始まる正門撤去工事に先がけ、正門にある桜の木の移植工事がありました。造園職人さんの繊細かつ大胆な仕事ぶりはカッコいいですね。暑い中、枝を剪定し、根を掘り、クレーンで持ち上げ、丁寧に引っ越しいただきました。

桜は移植すると根付くのが難しいといわれていますが、新しい場所で無事に花を咲かせてほしいですね。

「ようこそ先輩」水桜小の放課後学習のお手伝い

7月14日(月曜日)手を挙げてくれた四中生の十数名が、水桜小の放課後学習のお手伝いに行きました。それぞれが小学4,5,6年生を担当し、マンツーマンで小学生の勉強をフォローしました。

算数プリントなど初見だと思いますが、しっかりと解き方を教えることができたでしょうか。みんな写真のように姿勢を低くして、小学生の目線に合わせていました。ほんとに後輩に優しい中学生だと思います。

視覚障がいについての講話

7月4日(金曜日)視覚に障がいを持ちながら、社会で活躍されている中尾さんをゲストティーチャーにお迎えして、1年生に講話していただきました。

目が見えないことで苦労したこと、悔しかったこと、逆によかったことなど、日常生活の情景が浮かぶような具体的な話をしていただき、生徒たちも目の不自由な人の気持ちや暮らしが理解しやすかったと思います。よかったことのエピソードとして、「人の温かさがわかるようになった」という言葉はとても印象的でした。

後半は、目の見えない状況の友人を道案内するという体験をしました。案内する方は、歩くペースや声掛けの難しさを実感したようです。また、声掛けのポイントとして、段差がある場合、段差があるという情報だけでなく、上るのか、下るのかの情報がうれしいというアドバイスもいただきました。

アウトプットデイへのご参加ありがとうございました

今回も四中コンシェルジュが大活躍

暑いのでオープニングイベントはオンラインで

スタッフ業務もコンシェルジュに任せて安心

1年生のテーマは「KADOMAとふくし」

市内の各施設をフィールドワークで巡りました

アウトプットの最後に質問や意見を求めました

2年生のテーマは「ワークキャリア」

保育、美術、自然、歴史、平和の5チームで探究を進めました

フィールドワークでは多くの情報が得られました

3年生のテーマは「ライフキャリア」

個人個人が様々なことをテーマとしています

今日が出発点。ここから探究を深めていきます

6月27日(金曜日)第1回アウトプットデイにご参加くださいました地域や保護者の皆様、ありがとうございました。また、水桜小の5,6年生もフィードバックに来てくれました。ありがとうございました。

今年度は、生徒たちの探究的な学びの公開の場として、アウトプットデイを3回予定していますが、今日がその1回目でした。「おおきなこえで、はきはきと、なっとくするまで、しゃべろう」お・は・な・しをテーマとして、「対話」を意識したアウトプット、フィードバックを行いました。

アウトプットデイは、学習発表会のような成果物を発表する場ではなく、探究や思考の途中経過や方向性などについて報告し、皆さんからのアドバイスをもとに軌道修正を行いながら、探究を深めていくところに意図があります。

1、2年生は学年のテーマに沿って、事前学習したことと、フィールドワークなどを通じて得られた情報を整理して、新たな発見ができたチームがありました。3年生のテーマはライフキャリア個人探究でしたので、自分が調べたテーマについて1対1での意見交換がやりやすく、あちこちのブースで対話が盛り上がっていました。原稿を読まず、自分の言葉でしっかりとプレゼンテーションする3年生の姿には、私も誇らしい気持ちになりました。

今回、皆さんからいただいたフィードバックや付箋を分析して、それぞれの探究をさらに深めていってほしいと思います。次回のアウトプットデイは11月。どんな探究になっていくのか、今から楽しみです。

はじめての定期テスト

6月18日(水曜日)~20日(金曜日)期末テスト期間となりました。本校の1学期は中間テストがありませんので、1年生にとっては、はじめての定期テストとなります。始まる直前に1年生のクラスの様子をみましたが、ほどよい緊張感の中、しっかりと机に向かっていました。

この定期テストの積み重ねが、3年後の高校入試につながっていきます。その意味でも全集中で、日ごろの実力を発揮するべく、がんばってほしいと思います。

学校づくりプロジェクトがスタートしました

カタリバより今井さんを講師にお招きしました。

小中入り混じるチームでざっくばらんに

付箋をつかって意見をまとめながら、

全体でも共有しました

6月11日(水曜日)水桜小学校の先生方と合同で、学校づくりプロジェクト、その第1回を行いました。教育委員会からは教育長、教育部長も参加いただきました。

学校づくりプロジェクトとは、来年度に開校する水桜学園をどんな学校にしたいか、児童、生徒、先生、保護者、地域の皆さんと対話を重ねながら、言語化、ルール化を目指していくプロジェクトです。学校目標でもある「自立」「共生」「チャレンジ」に向かってみんながイキイキ楽しく過ごせる学校とは。そしてそれに必要なものは何か。時間をかけて対話していきます。

この日はまず先生方どうしで語り合う日となりました。小学校の先生、中学校の先生、それぞれ学校文化が違いますから、様々な考えがあって当然。小中の先生が入り混じったチームで、校則はなんのためにあるのか、など複数のテーマで対話しました。

7月には、学校づくり委員会に手を挙げてくれた児童、生徒を交えて、学校づくりプロジェクトキックオフを行います。自分たちで創る新しい学校づくり、これからが楽しみです。

平和を学ぶフィールドワーク

立命館大学国際平和ミュージアム

金閣 鹿苑寺

立命館大学

6月6日(金曜日)2年生が探究活動の情報収集のため、フィールドワークに向かいました。今回は、「平和」「歴史」「自然」「教育・保育」「美術」の5テーマの中から、自分が探究したいテーマを選び、行先も、京都方面、奈良方面、神戸方面とチームごとに別々のところでフィールドワークを行いました。

私は「平和」チームに同行し、立命館大学国際平和ミュージアムを訪れました。複数のガイドの方についていただき、展示に対して丁寧に解説いただきました。また、生徒たちが事前によく調べて勉強していると誉めていただきました。

他に金閣寺や立命館大学を訪ねました。平日とはいえ、さすがは世界の観光スポット、金閣寺は多くの外国人と修学旅行生でいっぱいでした。立命館大学では、大学生により見学ツアーをしていだきました。一生懸命伝えようとする姿から、大学に対する誇りや愛を感じました。帰りのバスで生徒と話していたら、水桜学園ができたら、自分たちも水桜学園のボランティアガイドをやりたいと夢をふくらませていました。

ワイワイパーティに行きました

6月4日(水曜日)二島小学校にて多文化共生のイベント、ワイワイパーティが行われ、四中からも生徒が参加しました。

韓国・朝鮮、中国、フィリピン、それぞれの国の、遊びや買物、食べもの、楽器の体験ができ、限られた時間ではありましたが、興味のあるところを回りながら体験してきました。

食べもの体験では、フィリピンの文化であるバナナを使った春巻きでしたが、自分たちで巻いて、揚げて、食べてみるという体験が人気で、子どもたちの列が絶えることがありませんでした。

また、体験する側ではなく、スタッフとして買物体験を手伝ってくれた生徒もいました。小学生を相手にやさしく中国語で会話していました。

修学旅行最終日 長崎ペーロン体験

3日目もよい天気となりました。長崎ペーロン体験

2日目に宿泊したホテル

本格的な朝食ビュッフェ

メニューがたくさんあって迷います

絶えず補充されていました

朝から食欲旺盛です

バランスよく食べてくださいね

ペーロン体験のスタート

櫂の扱い方を教わります

出航!

クラス対抗がはじまります

掛け声がこちらまで響いてきます

おつかれさまでした

3日目は、琴海町へ移動し、長崎ペーロン体験をしました。1655年に中国から伝来し、荒れた海を鎮めるために始まったとのことでした。そして今では地区対抗のペーロン競漕として、この文化は現代まで大切に引き継がれています。

はじめに櫂の漕ぎ方教わり、すぐに船に乗りました。インストラクターの方の教え方、盛り上げ方が上手で、朝から力いっぱい声を出して漕ぐ姿が水面に反射していました。クラス対抗で3回戦を行いましたが、みんなの息が合って櫂のリズムがそろった船ほどスピードが上がりました。1位は4組が取りました。

この3日間、私も一緒に同行しました。とてもパワーのある学年集団だなと様々な場面で感じました。このパワーをよい方向で発揮して、四中の最高学年として学校全体をリードしていってほしいと思いました。それぞれが修学旅行で学んだことを活かして、今後の活躍に大いに期待しています。

とにかく、修学旅行、おつかれさまでした。

修学旅行2日目 長崎市内フィールドワークから夜のハウステンボスへ

夜のハウステンボスはイルミネーションが想像以上にキレイでした

長崎市内フィールドワークスタート

みんな同じ方面に

出島を目指しています

出島が見つからず、出島ワーフの方へ

新地中華街へ

お土産買ったり、食べ歩きしたり

多くの人でにぎわっていました

グラバー園からの景色

ハウステンボスでホテルまでの道順を確認

お目当てのアトラクションの場所をさがしています

ジェットコースターのようなアトラクション

このあと花火が上がりました

2日目は、長崎市内のフィールドーワークとハウステンボスを訪れました。

フィールドワークでは、出島やグラバー園など観光スポットのいくつかをチェックポイントとして、そこを通過しながら巡りました。昼食も各自で好きなものを食べました。みんな事前に調べた長崎名物は堪能できたのでしょうか。噂では、大阪にもあるチェーン店でランチした班もあったようです。

2泊目の宿泊がハウステンボス近くのホテルだったので、夕方から夜にかけて、夕暮れの美しい時間帯を思い思いに過ごしました。修学旅行で夜の活動ができるのは稀なことなので、園内のイルミネーションのきらびやかさと相まって、テンションがあがりました。

この日は夕食も園内で好きなものを選びました。ハンバーガーを食べる人、ステーキを食べる人、自分たちのお財布と相談しながら楽しんでいました。

修学旅行1日目 大宰府天満宮から長崎平和公園へ

平和公園に到着

行ってきます!

大宰府天満宮の参道

時間があまりなく急いで参拝へ

たくさんのおみくじやお守りがあり目移りします

仮殿ですがモダンカッコいいです

おみくじを結んで。願いが叶いますように

タイムトンネルのようなデザインの資料館入り口

メモしたり写真を撮ったり

祈念館では黙とうを捧げました

円卓を囲んで楽しい夕食

これからレクがはじまります

クイズ大会で盛り上がりました

5月29日(木曜日)~31日(土曜日)3年生が修学旅行で太宰府天満宮~長崎市を訪ねました。

1日目は新幹線で博多まで移動し、太宰府天満宮を訪れました。長崎での予定が詰まっていたので、あわただしい参拝となりましたが、お守りやおみくじをしっかりと求めていました。

長崎では平和公園で記念撮影をしたあと、資料館、祈念館を訪れました。祈念館では、被爆で亡くなられた方々の名簿の前で、平和についての宣言を行い黙とうを捧げました。

1泊目は稲佐山にあるホテルで、長崎市内が一望できるすばらしいロケーションでした。また、夜景が魅力的で、じっと眺める生徒もいました。夕ご飯は円卓で鍋を囲むスタイルで、長崎スタイルだと説明がありました。みんなで輪になって食べる食事は楽しいですね。自然と会話が弾み、そのテンションのまま学年レクレーションへと突入していきました。

1年生ボッチャ体験

5月26日(月曜日)1年生が総合的な学習の時間に「KADOMA」を探究していますが、その中でも門真市の福祉について学習を進めています。今日は社会福祉協議会から講師をお招きして、ボッチャ体験をしました。ボッチャの起源やルールを教わった後、実際にプレイをしてみました。

2試合目は、目隠しをしてボールを投げる体験をしました。チームメイトの声掛けやアドバイスを受けながら投球することで、狙い通りのボールが投げられ、そのたびに歓声があがっていました。

参観、懇談、PTA総会、ご参加ありがとうございました

1年1組

1年2組

1年3組

2年1組

2年2組

2年3組

3年1組

3年2組

3年3組

3年4組

5月16日(金曜日)参観、懇談、PTA総会を行いました。保護者の皆様におかれましては、お忙しいところ多数ご来校いただきまして、ありがとうございました。入学あるいは進級して新しいクラスとなって1か月。個別の課題は様々ありますが、全体としては比較的落ち着いた新年度をスタートすることができました。

PTA総会では、会長をはじめ、副会長3名、書記1名のPTA役員5名と運営方針やスローガン、予算案の承認をいただきました。「学校をもっと知ろう」のPTAスローガンの下、SNSの使い方を親子で学ぶ講演や、給食試食会、キンボール大会等の計画が示されました。

また、PTA予算として、生徒たちの探究活動費を予算立ていただきました。アウトプットデイの運営をはじめ、子どもたちの学習に効果的に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。

図書室の開室が始まりました

5月13日(火曜日)四中の図書室開室がスタートしました。昨年は曜日で閲覧学年を分けていましたが、今年度は全学年、いつでも開室日には来館OKです。つまり週3回、様々な本と出会えることになりました。好きな作家はもちろん、いろいろなジャンルの本を手に取ってみて、心に残る一冊を見つけてみてください。

水桜小校区市民体育祭でのボランティア活動

リレーの賞品を小学生ボランティアから受け取る生徒たち

玉入れの数を数えています

ボールけり種目の見本をみせています

現役生も卒業生もみんなイキイキしてました

5月11日(日曜日)第2回水桜校区市民体育祭が行われました。心地よい五月晴れの下、多くの四中生も参加しました。種目に参加する選手としてはもちろんですが、用具係など運営スタッフとしても参加させていただきました。

スタッフとして用具の準備をしたり、玉入れの玉を数えたり、種目の見本を見せたりと、機転を利かしながら、臨機応変に対応する姿はとても頼もしかったです。おつかれさまでした。

また、地域の皆様におかれましては、生徒たちにこのような地域での活躍の場を設けていただきまして、ありがとうございました。

修学旅行の事前学習

5月9日(金曜日)3年生が修学旅行に向けて、自分たちで調べたことについて、クラスで発表を行いました。

長崎市の観光名所やグルメについて、歴史や文化について、平和について、などなど、多くの情報共有ができました。現地では、ぜひその知識をもとに、五感もフル活用しながら、さらに学習を深めてほしいと思っています。最高の修学旅行となりますように。学年の団結力を見せてください!

授業改善研修~チームビルド研修

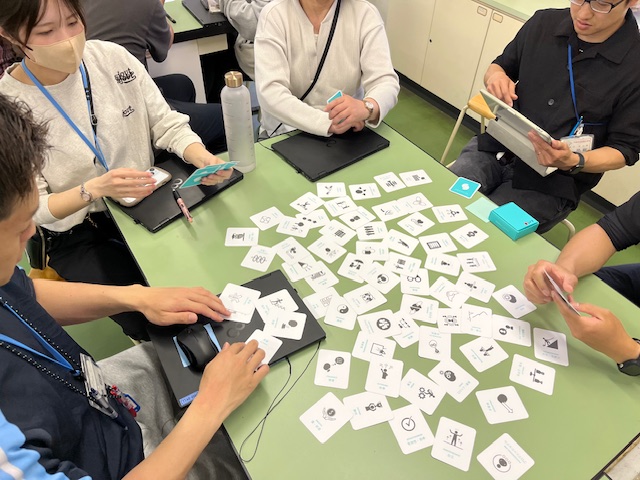

4月22日(火曜日)教職員の授業改善研修の一環で、チームビルド研修を行いました。新年度の教職員の異動で、新しく赴任された先生も多くいますので、まずはお互いのことをよく知ることから、ということでこの研修を実施しました。

写真はトランプをしているようですが、「情熱」「愛」「感謝」などと様々な価値観を表す言葉が書かれた89枚のカードの中から、自分がピンとくるカードを5枚選び抜き、選んだ理由をチームで共有するというワークでした。

カードを選ぶ際、手元にあるいらないカードと交換する必要があり、優先順位の低い捨てる「価値観」があらわになって、おもしろかったです。

また、選んだカードについて対話しながら、その価値観が自分の物事の判断軸になっていることに気が付いたり、生徒と接する際も互いの価値観を理解することでコミュニケーションの質が高まり、信頼関係づくりにつながっていくと感じました。

全国学力・学習状況調査

4月17日(木曜日)中学3年生が全国学力・学習状況調査を受けました。万博の翌日でしたが、しっかりと切り替えができていました。

国語の問題では、探究的な学びを意識した設問がありました。条件を選んで、自分の考えを整理して書くことなどが求められており、日々の授業の延長にあるように感じました。今後もこの傾向は続くでしょうね。

また、理科では、紙ではなくパソコンをつかって回答するCBTによる実施でした。操作方法や、通信状況、充電状況など本質ではないところで気を遣わなければならないことは今後の課題だと感じました。

とにかく、3年生の皆さん、おつかさまでした。

EXPO2025大阪・関西万博は活気と熱気がすごかった

水桜小学校から17台のバスに分乗して出発

舞洲駅で小中学生混合班に分かれました

いよいよ散策スタート

4月16日(水曜日)EXPO2025大阪・関西万博を訪れました。今回は、水桜小学校の2年生~6年生と合同で総勢700名を超す大所帯の校外学習となりました。

小学2、3年生は担任が引率する遠足スタイルで。4年生以上は小中学生混合の班をつくり、教員が各班に同行するものの、中学生が小学生をリードしながら会場を自由にまわるようにしました。

ほんと、四中生がすばらしい活躍でした。年下の子がいると優しいし、頼もしいですね。小学生のペースに合わせながら、事前学習したパビリオンなど会場内をまわり、一緒に楽しむ姿がありました。アメリカ館や中国館など有名なパビリオンに予約なしで入れた班、外国人のスタッフと気軽にコミュニケーションを楽しむ班、ブラジル館では顔にペインティングまでしてもらったりと、非日常の活気と熱気の中で、なにより子どもたちの表情がキラキラしていました。

万博事務局のスタッフもはじめての仕事なので、情報が日々更新される中での計画や準備はほんと難易度高い調整でした。が、子どもたちの表情を見ていると、あきらめずに粘り強く議論を重ね、実現できて本当によかったと感じました。

追記:門真市では、大阪府とは別に、門真市の子どもたちに大阪・関西万博の入場券を無料で配付しています。(詳細は門真市HP参照)。本日一日だけではすべてを見学できていないと思いますので、ぜひ、ご家族で再訪ください。

万博に一緒に行くための小中交流会

中1と小5チーム

中2と小6チーム

中3と小4チーム

そして、引率する教職員たちも

4月11日(金曜日)水桜小の高学年と全生徒が小中交流会を行いました。いよいよ16日に水桜小と合同で大阪・関西万博を訪れます。現地では小学生と中学生が混合で班を構成し、班行動にて会場内を回ります。今日はその班のメンバーの顔合わせが主な目的でした。クイズやゲームをしながら、お互いの顔と名前を覚えてもらいました。中学生にはぜひ小学生をリードしてもらって、上級生として主体的に万博を楽しんでもらいたいです。

14日(月曜日)には両校の教職員どうしで最終の打ち合わせを行いました。バスと地下鉄の専用列車を乗り継いで会場に向かいますので、車両や時間などを確認しました。また、現地では班に先生が帯同する形で、時間管理と安全見守りを行いたいと考えています。

子どもたちには、世界の文化や最先端技術に触れ、万博の良い思い出を作ってもらいたいです。

学級開き

1年1組

1年2組

1年3組

2年1組

2年2組

2年3組

3年1組

3年2組

3年3組

3年4組

4月8日(火曜日)新しいクラスがスタートしました。クラスメイトも入れ替わり、今日はまだ様子見でしょうか。いいこともあれば、いやなこともあると思いますが、みんなで対話を大切にしながらそれらを乗り越えて、心に残るクラス、学年を創っていってほしいと思います。

今年度は、1年3クラス、2年3クラス、3年4クラス、334名の生徒でスタートします。

クラス分け発表と始業式

4月8日(火曜日)新年度の始業式は、子どもたちの感嘆の声から始まりました。ドキドキのクラス発表。あちこちで盛り上がっていました。

その後、体育館にて新クラスで整列し、始業式を行いました。

始業式の校長講話では、ものの見方や考え方について、3つの目の話をしました。虫の目、鳥の目、魚の目です。虫のように目の前の事象をじっくりと観察し、大空から地上を見下ろすように全体像をつかみ、潮や川の流れを感じるように、時代の流れや、TPOを踏まえて判断する。3つの目を使い分けることで、ものの見方や考え方の幅を広げることの大切さを伝えました。

虫の目ばかりではまわりの状況が見えていなくて、トラブルにつながることが多いと感じます。他の目も使いながら、コミュニケーション力を鍛えてほしいと思います。

ご入学おめでとうございます

工事現場に大きな横断幕が。サプライズのプレゼントありがとうございました。

4月7日(月曜日)98名の新入生を迎え、第54回入学式を行いました。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。次年度の水桜学園開校を控えまして、第四中学校としては最後の入学式となります。新入生代表のことばには、その最後の新入生であることを誇りに思うとあいさつがありました。

学校長式辞では、学校目標「自立」「共生」「チャレンジ」を紹介しました。中学校3年間、失敗を恐れずに様々なことにチャレンジしてほしいと思います。自分のためのチャレンジはもちろん、誰かのためになっているチャレンジをして、家族、地域、日本、世界と感謝の輪を広げていってほしいとメッセージしました。

明日からは始業式。いよいよ令和7(2025)年度がスタートします。

更新日:2026年02月25日