「子ども主体の学び」授業の様子

10月22日(水曜日)「確かな学びをはぐくむ学校づくり推進校」公開授業

10月22日(水曜日)公開授業を行いました。大阪府をはじめ、門真市内外から80名を超える先生方にお越しいただきました。ありがとうございました。

主題

「生徒が主体的に学ぶ授業の研究」

~興味を持たせる仕掛け(ギミック)を意識した授業づくり~

内容と時程

| 14:20 | 15:35 | 15:40 | 15:30 | 15:40 | 15:45-17:00 |

| 受付 | 研究授業の説明 | 公開授業 | インタビュー | 休憩 | 全体会及び協議・交流 |

参観者には、一人の生徒の横に着いていただき、50分間観察をしていただきました。生徒の活動の様子や発言、また授業後の当人へのインタビューを通じて、感情がどのように動いたのか、授業(ギミック)の効果について協議・交流しました。

公開授業

全クラス公開授業を行いました。

1-1家庭 作って楽しい布作品

1-2数学 比例と反比例

1-3理科 水溶液の性質

2-1国語 月夜の浜辺

2-2美術 曲線を愛したアルフォンス・ミュシャ

2-3数学 一次関数

3-1技術 ライフイズテックレッスン

3-2社会 民主政治と私たち

3-3音楽 ことばから音楽へ~卒業ソングを作ろう~

3-4保健体育 健康な生活と病気の予防

全体会および協議・交流

オンラインで各教室をつないで、開催しました。

1.第四中学校の取組み紹介

今年度、本校が力を入れている取組みについて生徒会から発表を行いました。生徒の主体性を活かし、生徒たちで内容を考え、資料にまとめました。

2.授業改善についての取組概要説明

1_課題把握・テーマ設定、2_研修実施、3_効果測定・評価、4_協働する四中の順に説明しました。

1_については、令和5(2023)年度の研修を経て授業観察の視点を教材や指導法から生徒に変えたこと、令和6(2024)年度の取り組みについて、門真市伴走チームにサポートしていただいていることを紹介しました。

2_については、小中合同研修や校内研修から本校の研究テーマが決まる経緯を説明しました。また、公開授業に向けた指導案検討会ではチューニングという軽井沢風越学園で開発されたプロジェクト等の検討手法について紹介しました。

3_については生徒アンケートや教職員アンケートから本校の授業研究の経過報告を行い、4_については四中の同僚性の高さについて紹介しました。

来年は義務教育学校になりますが、今年の研究を一過性のもので終わることなく、引き続き研究を進めていきたいと思っています。

1.第四中学校の取組み紹介&2.授業改善についての取組概要説明の資料 (PDFファイル: 3.6MB)

1.第四中学校の取組み紹介 生徒会が発表しました。

2.授業改善についての取組概要説明 担当教員より発表しました。

3.授業と実践についての協議と交流(各教室にて)

授業改善についての取組概要を聞いていただいたあと、各教室ごとに観察いただいた生徒の感情の動きを中心に協議・交流を行いました。10クラスどのクラスにおいても熱心な議論が展開されていました。

1-3理科 水溶液の性質についての協議・交流

3-3音楽 ことばから音楽へ~卒業ソングを作ろう~についての協議・交流

4.市教委より指導助言

門真市教育委員会教育センターの担当指導主事より、指導助言をいただきました。

4.市教委より指導助言の資料 (PDFファイル: 334.5KB)

5.学校長あいさつ

8月28日(木曜日)9月2日(火曜日)USJ入場の混雑を解決せよ

8月28日(木曜日)いつもとはちょっと違う数学の授業を行いました。2年生と3年生が合同でグループをつくり、一緒に数学の問題に挑戦しました。単元は比例と反比例。

みんながよく知っているUSJ。入場ゲートにはいつも人があふれ、入場が始まっても、次々とゲストが訪れます。時間とともに増えていく人数や、混雑と開ける入場ゲートの数とはどのような関係数式であらわされるか、異学年で力を合わせて考えました。

9月2日(火曜日)2年生と3年生の合同授業の2回目を実施しました。今回は研究授業として多くの先生も参加しました。

2年生がお客さん、3年生がUSJのスタッフという立場から、入場ゲートを何か所開けるとお互いがよい状態になるか、最適解をグループで話し合う課題に挑戦しました。待ち時間をなくしたいので、全部のゲートを開けてほしいという意見や、実際の自分の経験から30分くらいは待てるので、それくらいのゲート数でよいという意見など、グループごとに様々な「理屈」で盛り上がっていました。

開けるゲート数と待ち時間は反比例の関係にあるので、そのグラフを描くことで見えてくることがあります。その本質に触れながら、意見としてまとめることができたかどうか、今回の授業のポイントのひとつでした。

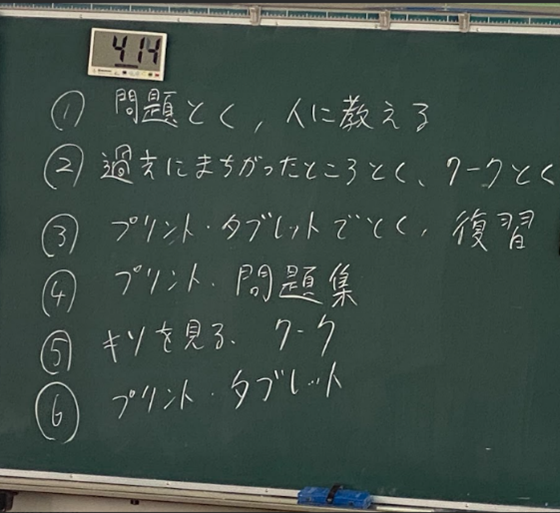

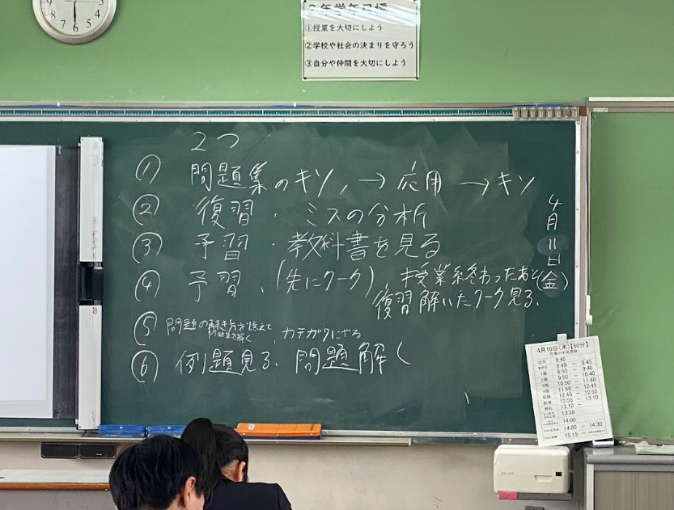

4月11日(金曜日)授業開き(2年生数学)

授業では、学習の進め方の共有、学習上の留意点、評価について説明しました。下の写真は生徒たちが実践してきた学習の進め方です。個人で考え、班でまとめたものです。

下の1.~10.はこの生徒たちが中学校1年生時に教師サイドで学習の進め方を考え、配布した内容です。

1. まず、自分で考える。

2. 途中式をていねいに書く。

3. 単純な計算力をあなどらずに磨く。

4. 結果を急がずに、わかるまで、徹底的にやる。

5. 疑問を解決するために、あらゆる方法を利用する。

6. 暗記すべき内容はある。定石(パターン)を身につける。

7. ひらめきではなく論理。国語力がものをいう。

8. やりっぱなしではなく、やり直しを大切にする。

9. 少しでも良いので毎日やる。

10. 最後まで諦めずに理解しようと努力する。

生徒サイドは家庭学習や学びに向かう力についての記述が少なく、日々の授業の中で意識させることができるかが重要と感じる授業開きでした。

この記事に関するお問い合わせ先

門真市立第四中学校

〒571-0012 大阪府門真市江端町3-1

電話:072-883-1621

更新日:2025年10月24日