障がい福祉サービスのしくみ

障害者総合支援法について

平成17(2005)年に成立した障害者自立支援法が改正され、平成25(2013)年4月から障害者総合支援法が施行されました。これに伴い、難病等の方々も障害者総合支援法の対象になりました。

介護給付

- 居宅介護

- 重度訪問介護

- 行動援護

- 同行援護

- 療養介護

- 生活介護

- 短期入所(ショートステイ)

- 重度障がい者等包括支援

- 施設入所支援

訓練等給付

- 自立訓練

- 就労移行支援

- 就労継続支援

- 就労定着支援

- 自立生活援助

- 共同生活援助(グループホーム)

地域相談支援給付

- 地域移行支援

- 地域定着支援

計画相談支援給付

- 計画相談支援(サービス利用支援、継続サービス利用支援)

地域生活支援事業

- 理解促進研修・啓発事業

- 自発的活動支援事業

- 相談支援事業(委託障がい者相談支援事業、障がい者基幹相談支援事業)

- 成年後見制度利用支援事業

- 意思疎通支援事業

- 手話奉仕員養成研修事業

- 日常生活用具給付等事業

- ガイドヘルパー(移動支援事業)

- 地域活動支援センター事業

- 日中一時支援事業(日帰り短期入所事業・タイムケア事業)

- 社会参加促進事業

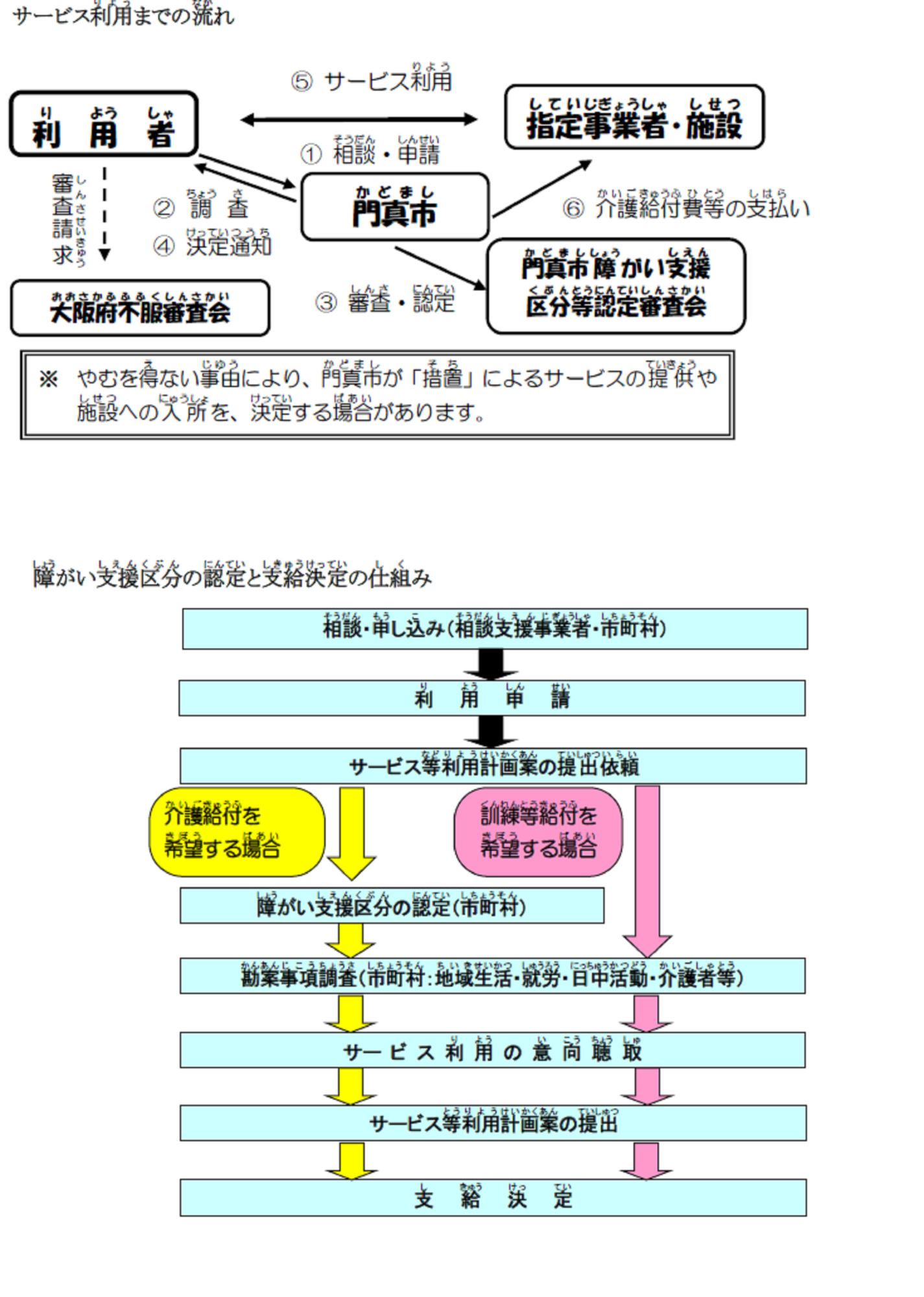

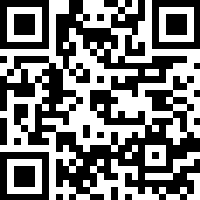

サービス利用の流れ

注意:やむを得ない事由により、門真市が「措置」によるサービスの提供や施設への入所を、決定する場合があります

1.相談・申請

障がい福祉課(または市の委託を受けた相談支援事業者)にサービス利用について相談し、申請

2.調査

障がい福祉課に申請すると、生活や障がいの状況についての面接調査を行うため、障がい福祉課や相談支援事業者の職員が伺います

3.審査・認定

調査の結果をもとに、門真市障がい支援区分等認定審査会によって検討し、障がい支援区分の認定を行います

4.決定・通知

障がい支援区分の認定のあと、生活環境やサービスの利用意向などを聞き取り、サービス等利用計画作成事業者が作成するサービス等利用計画に基づき、市がサービスの量と1カ月当たりの支払いの限度額を決定して、受給者証を交付します(サービスの利用意向などの聞き取りは、市とサービス等利用計画作成事業者がそれぞれ行います) 注意:市の介護給付費などの支給決定に不服があるときは、府知事に対して審査請求をすることができます。その際には、利用者または関係者から意見などを聴取することがあります

5.サービス利用

利用者は指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、サービスの利用申し込みや契約を行います。サービスを利用したときは、利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。利用者負担は、1割が原則ですが、平成22(2010)年4月から市町村民税非課税世帯の人は無料です

6.介護給付費などの支払い

市はサービスを提供した事業者に対して、介護給付費などを支払います。 なお、過去の請求分で過誤申立てをされる場合は、下記にて過誤申立てを市町村に行ってください。

過誤申立の手続きについて(障がい福祉サービス費等)

<過誤申立書>

福祉サービス費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。国保連合会から、「支払決定通知書」が届いた、支払いが確定したものが対象となります。「過誤申立書」の提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。

注意:返戻となった請求については、過誤申立は不要です。翌月以降に正しい内容で請求してください。

過誤申立書(記入例)はこちら (PDFファイル: 112.4KB)

過誤申立書(PDF版)はこちら (PDFファイル: 85.0KB)

過誤申立書(EXCEL版)はこちら (Excelファイル: 17.3KB)

LoGoフォーム

<提出期限>

1日~25日 (翌月初に国保連へ送信します。)

過誤申立書は障がい福祉課まで送付又は直接お持ちください。

LoGoフォームは随時受け付けますが26日以降の受付分は翌々月に国保連へ送信します。

<過誤申立の流れ>

1.サービス事業所は、過誤申立書を障がい福祉課に提出(毎月25日締切)し、

市町村は、翌月月初に国保連合会へ過誤申立書情報を送信します。

(締切の25日を過ぎる場合は事前に担当者へご連絡をください。)

2.国保連合会にて当初請求が取り下げられることにより、再請求ができます。

(翌月の10日まで)

注意:当初請求額と再請求額との差額がプラスの場合は差額分が支払われます。

マイナスの場合は差額分の請求が行われます。

(複数などマイナスが多額になる場合は過誤申立を分割するなど

調整してください。)

注意:請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が

取下げとなりますので、ご留意ください。

注意:過誤申立書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として

返戻されます。

児童福祉法に基づく障がい児支援について

児童福祉法の一部改正により、障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充図ります。

障がい児通所支援

- 児童発達支援

- 医療型児童発達支援

- 居宅訪問型児童発達支援

- 放課後等デイサービス

- 保育所等訪問支援

相談支援

- 障がい児相談支援

利用申請に必要な持ち物

- 印鑑

- 障がい者手帳など(例:障がい名がわかる診断書、療育の必要性がわかる意見書)

- 個人番号カードまたは通知カード

- 委任状(任意代理人の場合は必要です。)

申請についての詳細は、ご相談ください。

個人番号カードまたは通知カードについて詳しくはこちら (PDFファイル: 231.4KB)

委任状についてはこちら (Wordファイル: 29.0KB)

申込方法

障がい福祉課へ直接

その他必要書類等

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

別館1階

〒571-8585 大阪府門真市中町1-1

給付・医療グループ

電話06-6902-6154

支援グループ

電話06-6902-6054

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月14日